过去40年,在市场化和现代化浪潮推动下,中国社会经历了剧烈变革,由“生存型社会”向“发展型社会”转型[1]。随着经济实力的增强,国家不再从农村汲取资源,而是向农村投入资源以支持乡村发展。尤其是乡村振兴战略提出以后,国家向农村投入资源的力度、密度和覆盖范围不断加大,资源下乡既是新时期乡村治理的重要制度背景,也是乡村建设发展的资源基础。然而,资源下乡作用于乡村社会如何影响乡村政治生态变迁?国家资源输入是否必然带来基层治理能力的提高?如何以资源下乡为契机实现乡村有效治理和社会有序发展?都是事关乡村振兴战略能否顺利实现的重大实践命题。立足于南京农村的田野调研发现,资源下乡并不必然带来乡村治理能力的提高。本文在呈现资源下乡背景下村级治理困境基础上,具体分析资源下乡对村级治理能力的影响及优化路径。

一、问题提出与文献综述

直观意义上,治理能力是治理主体在治理活动中显示出的活动质量[2]。已有研究关于治理能力的讨论,较多着眼于国家层面讨论国家治理能力。王浦劬等认为,国家治理能力是政治权力主体和公民权利主体运用国家制度体系进行国家治理和参与治理的能力[3],且并不存在整体性的、抽象的国家治理能力,国家治理能力必然由一系列具体能力构成[4]。米格代尔(Joel S. Migdal)认为国家治理能力包括“渗入社会的能力、调节社会关系、提取资源,以及以特定方式配置或运用资源”[5];王绍光、胡鞍钢认为汲取财政能力、宏观调控能力、合法化能力、强制能力等是国家治理能力的重要组成部分[6]。在此基础上,学者衍生出关于地方治理能力和村级治理能力的概念界定。楼苏萍从目标、资源和管理工具三个维度,提出目标识别与整合能力、资源整合能力、沟通协调能力以及合作治理的控制能力是地方治理能力的关键要素[7]。李敏等从治理过程的角度将村级治理能力界定为村级组织引导村民依法民主自治以保障村民权益及管理公共事务的能力,并将村级治理能力具象化为资源获取能力、发展经济能力、社会组织能力、公共服务能力四个方面[8]。周静从村级治理结果的角度,认为村级治理能力是村级组织在与其他治理主体互动交往中实现既定组织目标的能力[9]。

关于资源下乡对于村级治理能力影响的研究,学者们立足于正向叙事和负向叙事两个角度,呈现了资源下乡对村级治理能力形成的复杂性影响。一方面,资源下乡作为重要的历史契机能够从多个方面促进和改善乡村治理实践。如在国家与农民关系方面,资源下乡为群众动员提供了载体,在村庄内部围绕着资源使用建立的公共性是重建国家与农民联结的重要途径[10];在社会整合方面,村庄以输入性资源为媒介,通过互动机制、激励机制、动员机制、责任机制重构村庄文化网络,作为一种建构性力量实现了对村庄秩序的整合[11];在公共品供给方面,资源下乡改善了农村公共品供给的物质基础,对于弥合我国城乡公共产品的断裂,实现城乡均衡发展具有重要作用。

然而,除了这一正向叙事之外,许多治理实践表明,国家资源输入非但没有转化为有效的治理资源,反而成为制造矛盾的导火索,造成乡村社会的失序[12]。伴随资源的输入,国家权力通过组织科层化、干部下乡、强化监管以及技术治理等方式嵌入乡村社会,引发了村庄形式化治理、选择性治理、变通式治理以及农民的消极回应与福利争夺等非预期现象[13];由于国家资源输入只强调服务群众而忽视组织群众,致使群众依赖性增长、自治能力弱化,治理资源难以顺利转化为治理能力[14]。更为严重的是,资源分配过程遵循特殊主义运作逻辑所建立起的以“权力”为分配中介,并具有广泛性、隐蔽性和自我稳固性特点的“分利秩序”,致使下乡资源被精英俘获,使基层治理陷入内卷化困境[15]。

整体而言,已有研究具有以下特点:第一,主要聚焦于资源分配环节进行分析,认为国家资源在村级的去公共性分配是村级治理困境的主要成因;第二,主要关注了以村庄精英为主体的利益博弈过程,分析“分利秩序”和“精英俘获”的发生机制和困境;第三,从一种整体性视角和模糊性视角理解村级治理,没有进一步分析村级治理的具体意涵。作为对已有研究的回应和接续,本文致力于围绕以下内容展开进一步研究:第一,将研究视角聚焦于资源下乡背景下的村级治理能力,在对村级治理能力与治理需求的匹配性分析基础上,呈现村级治理困境和优化路径;第二,将研究视域从资源分配过程下移到资源落地过程,将研究对象从精英之间的利益博弈转移到普通村民在资源落地中的行为逻辑,以及普通村民与村庄精英的博弈策略。

村级治理的“一线性”特点决定了村级治理难以如同科层体系遵循“命令-执行”的逻辑向村民落实治理任务和提供服务,村干部与村民、村民之间的利益博弈作为村级治理的常态化实践,既是达成村级治理目标的主要途径,也是村级治理问题的主要成因。而无论在政策执行还是在公共服务供给中,广泛存在于集体行动中的“不合作者”为了获取更多公共价值而在村级治理中采取拖延、不合作等策略[16],成为村级治理有效推进的最大阻碍。在资源下乡背景下,若缺乏对不合作者的有效治理,村级治理便陷入与不合理诉求的死缠烂打中,村干部集中精力应付边缘群体,而难以组织主流群体开展积极主动的村庄治理。不合作者是影响村级治理的关键少数,能否有效治理不合作者是村级治理能力的重要衡量标准。因此,本文以资源下乡背景下的不合作者治理能力为切入点,展开资源下乡背景下的村级治理能力研究。首先,本文以南京A村的治理实践为经验案例,在分析资源下乡背景下村级治理不合作者面临的困境基础上,呈现村级治理能力弱化的现状;接着,结合村级治理实践具体分析资源下乡出现村级治理能力弱化的成因;最后,提出资源下乡背景下提升村级治理能力的路径,进一步探讨乡村治理现代化的转型方向。

二、资源下乡背景下村级治理能力弱化的现状

A村位于南京市溧水区H镇西南部,是H镇政府所在地,2002年左右由三个行政村合并而成,村庄面积6.8平方公里,下辖15个自然村,人口4906人。乡村振兴背景下,A村凭借位于镇政府所在地的区位优势,成为政府资源输入和打造的重点村。在国家资源支持下,A村从2017年开始进入村庄发展建设高峰期,2017年开展实施了18个小型工程、2018年20个、2019年8个、2020年13个,项目总资金达600多万元。除此之外,在基层政府资源支持和考核激励下,村庄还积极推进人居环境整治工作,治理任务包括村庄卫生清扫和保洁、旱改厕、消灭露天粪坑、整治乱堆乱放、圈养鸡笼、塘坝清理等。无论是项目建设还是人居环境整治工作,都需要村干部直接面对村民做工作,以获得村民配合并实现对村民生活习惯的现代化改造。然而在村庄的治理实践中,不合作者是村干部推动村庄建设和落实治理任务的主要阻碍,并使村庄陷入新的治理困境。

(一)村庄治理的梗阻:不合作者崛起

“在A村推进美丽乡村建设过程中,村内一处沿路的空旷宅基地杂草丛生,影响村容村貌,村委会计划将这块地用来修建健身广场,供村民休闲娱乐。这块宅基地20世纪90年代批给了一张姓农户,当时张姓农户受资金限制只建了院墙,如今院墙因常年失修也接近倒塌。后来张姓村民在父母老宅基地上重新建房,这块宅基地就一直荒废。村委会修建广场时,张姓村民坚持这块宅基属于自己,并阻扰施工,要求村委会按照征地拆迁的标准补偿自己。村委会认为张姓农户在获得宅基地5年内并没有将房子建起来,按照村规民约,这块宅基地实际上已属于被村集体收回的状态。然而张姓村民并不认可,并多次阻扰施工,健身广场建设难以开展。”

在农村基层治理实践中,不合作者广泛存在于基层治理实践中,根据不合作者的内在动力不同,表现出维权型不合作者和谋利型不合作者两种类型。前者是单个农户不能将公共利益的外部性内部化,公共利益的成本又无法参照利益进行分摊,从而引起利益受损户的“扯皮”并阻止施工;后者是农民个体利益并没有受到损害,而是想在项目实施中谋取更多个人利益。在资源下乡背景下的A村治理实践中,不合作者发生了由维权向谋利转型,部分村民在维权话语支撑下,以谋利为主要目的,在村级治理中采取不合作行动,阻碍村级治理目标的顺利落地。A村资源落地中的谋利型不合作者具有以下特点:第一,村干部在国家资源支持下执行治理任务,不合作者通过与村干部博弈谋取的是国家利益,因为与普通村民的直接利益关联较弱,因此不合作者较少受到来自熟人社会的压力。村庄甚至产生了“国家的便宜不占白不占”的社会心理,单个不合作者谋利成功形成的示范效应怂恿着更多不合作者向村级治理发起挑战。第二,农村法治化建设不断推进背景下,不合作者博弈具有更强策略性,在“合法”行动范围内谋取“不合理”诉求。农民以个体利益受损为博弈起点,维护个人权利是其行为的合法性支撑,“非暴力、不合作”是博弈采取的主要手段。维护个人利益的博弈话语呈现了农民的弱势者形象,不违法的博弈策略使得村级组织难以援引制度性力量制约其博弈行为,村干部反而在与不合作者的博弈中处于劣势。

(二)不合理利益交换:不合作者“摆平”逻辑

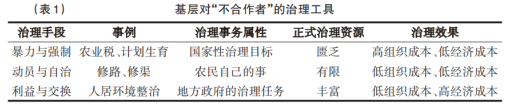

村级治理的重要属性是直接面对群众、接触群众。群众的复杂性和异质性决定了村级治理难以遵循科层系统惯例照章办事,而需要在具体治理情境中综合运用多种治理手段达成治理目标。在已有治理实践中,强制、动员和交换是治理主体应对不合作村民使用的三种治理策略(如表1所示)。

强制是以暴力威胁和暴力惩戒为基础的不合作者治理技术,治理主体以暴力手段和威胁使用暴力为支持,强制性要求不合作者配合贯彻落实治理目标。合法性暴力由政府执法机关掌握,在基层治理非规范时期,为推进农业税和计划生育等国家治理任务的落实,基层政府赋权特定主体协助村干部强制性推行治理任务。动员的治理手段即在不合作者治理过程中发动、组织和吸纳普通村民参与,通过社会舆论和社会关系向不合作者施压,促成不合作者与村庄社会达成妥协。组织动员是将不合作者治理成本内部化的重要途径,通过村庄闲话、社会舆论等方式使不合作者污名化、标签化、边缘化,形成对不合作者的社会性惩罚。交换是指治理主体通过利益妥协和利益输送的方式换取不合作者的配合。用来与不合作者进行利益交换的公共资源有两种,一是公共政策资源,如早期农村低保管理非规范时期,基层普遍存在着的“治理保”“维稳保”。二是公共资金,村干部利用村级组织能够自主支配的集体资金和国家资源,向不合作者输送制度外的“好处”,从而换取不合作者的配合。本质上是一种公共资源的私人化和去公共性配置。

随着基层治理规范化和村庄社会关联不断弱化,强制和社会动员等税费时期治理不合作者的常用手段在村级治理中的使用空间不断萎缩,利益交换成为当下A村村干部摆平不合作者的主要手段。利益交换在村庄治理中具体表现为两方面,第一,资源下乡使村干部掌握的治理资源变得丰富,在输入性资源支持下,村庄治理中很多需要组织农民、动员农民参与解决的治理问题,村干部都通过市场化购买服务的方式解决,将组织成本转化为经济成本。如人居环境整治中涉及村民门内户外的卫生清扫工作,村干部为了避免在动员村民时发生矛盾,便通过雇佣小工的方式支付劳务报酬,请专人负责卫生清扫。第二,对于村庄治理中以谋利为目的的不合作者,村干部通过利益妥协和交换进行“摆平”。利益交换的治理方式实质是将社区治理中的所有组织成本都转化为经济成本,将治理主体与治理对象间的政治性关系和公共性关系,转化为单向度的资源供给和市场交换关系。

“A村在推行人居环境整治工作时要求所有农户将堆放在门口的柴堆移入院内。一农户家中早已不用灶台,但门口一直摆放着柴堆,并以院落较小为由拒不配合村干部移除柴堆,并提出村干部可以掏钱将柴堆买下。面对这一治理难题,在缺乏有效治理手段的背景下,村干部在上级检查压力下最终以补偿燃气费的名义给予该农户一定的资金,将柴堆买下完成柴堆清理任务。为防止村民效仿,这一处理方式一直私下展开。”

“村庄建设使一些田地用水困难而难以种植,村民每到用水时便到社区争吵,要求社区解决用水问题,社区为一次性解决问题,按照750元/亩的价格将土地流转到集体。目前社区流转土地共1200亩,其中400亩暂无开发计划,成为荒地。而政府在治理土地抛荒的压力下,社区干部又雇佣村民将所有抛荒地都种植成芝麻。”

(三) 不合作者治理失效:不合作思维蔓延

就A村治理实践而言,资源下乡使村级组织掌握的治理资源变得丰富,村干部通过灵活配置资源进行村庄治理,将复杂的群众工作简化为一次性的经济交换过程,虽有助于短期内完成政府自上而下输入的各项治理事务,然而这一治理过程也使村庄陷入“行政有效而治理无效”的尴尬境地[17]。输入性资源使村干部具有通过利益供给和利益妥协摆平村民的资本。然而,就治理需求而言,村级治理在短期内回应了基层政府的治理需求,却难以有效对村庄内生性需求做出回应;就治理主体而言,依赖于国家资源的村干部是村级治理的唯一实践主体,缺乏村干部的组织和动员,村民参与虚化;就治理手段而言,利益交换和利益妥协本质上是一种公共资源的私人化配置方式,损害着公平正义的社会规范。因此,资源下乡反而使村庄陷入治理能力弱化的困境。

“在推动人居环境整治时,政府要求消灭露天粪坑,村干部按照统一补偿标准向村民落实工作。一家农户要求村干部提高补偿标准,并以实际行动阻扰施工。多次调解无效后,村干部曾乘其不备将粪坑封上,而该农户发现后立刻将已封好的粪坑砸开。最终,为了完成消灭粪坑的任务,村干部私下增加对其补偿标准将粪坑封掉。然而事毕之后,该农户在村庄到处宣传和炫耀,‘你们好说话的那点钱就同意了,我还不是比你们得的补偿多’。村民听闻这一消息纷纷表示不满,找村干部讲理,要求村干部追加补偿标准,村干部的处境十分尴尬和被动。”

在利益交换的不合作者治理策略下,不合作者除了能够不付出任何成本便和其他村民同样享受国家普惠性福利外,还能够以违背治理规则和社会规范为筹码通过与村干部博弈获得超额利益,这从根本上改变了村庄利益的分配方式和村庄社会评价体系。在传统村庄,只有遵守熟人社会规则的人才能够获得集体利益分配,而资源下乡背景下,谋利的不合作者反而通过违背公共规则占据利益分配的优势。因此,不合作者不再是村庄边缘人,而是有能力攫取超额公共资源的“能人”,遵循公共规则的普通村民反而成为没有能力、没有出息的“老实人”。这一利益分配方式和村庄价值评判体系进一步促使更多村民试图通过成为不合作者谋取国家利益。以此,村干部在落实治理任务时,但凡接触村民、需要村民配合的,都成为村民谋取国家利益的契机,村民一次利益没有得到满足,都将成为其下一次作为不合作者的资本。村庄社会正义观念瓦解,治理成本无限抬高。

“村庄获得政府资金修整道路,而在项目落地的具体地点选择上,备选方案一为村内道路,村民较常行走且路面状况较差,但需从农户门前经过并涉及砍树和占地等事务,村干部为避免在与村民谈判中发生矛盾,便放弃这一方案,而是选择绕道修路,虽增加了经济成本,但减少了社会矛盾。”

三、资源下乡背景下村级治理能力弱化的成因

国家向乡村输入资源支持村庄建设和发展,使资源匮乏的农业型村庄也具有回应村民需求的能力。然而在资源落地的村级治理实践中,谋利型不合作者的产生及其对村级治理公共性的消解表明,国家资源输入并未带来村级治理能力的提高。村干部在国家资源支持下通过利益让渡摆平不合作村民推动落实村庄建设项目,实践的治理方式是具有市场性的利益交换而非政治性的群众工作。既没有在坚持集体利益的基础上对谋私利的村民进行教育和制约的能力,也没有动员其他村民和村庄精英共同参与村庄治理,不合作者治理成为村干部与不合作村民的私人性博弈。资源下乡改变了村庄公共品供给方式、重塑了村干部治理逻辑、向村干部提出新的治理要求,使村级治理出现村民参与虚化、村干部治理动力弱化、干群关系失衡等困境,是资源下乡背景下村级治理能力弱化的主要原因。

(一)公共品制度内供给与村民参与虚化

分田到户以来,农村公共品供给经历了制度外社会自主供给向制度内国家供给的转变。税费时期汲取型治理模式下,国家向农村汲取资源支持城市工业发展,由于国家输入乡村的资源十分有限,农民生产生活迫切需要的道路、水渠等公共品只能依靠农民集体行动进行自我供给。农民根据生产生活需要提出公共品供给诉求,通过集体开会和集体讨论达成公共品供给决策,通过出资出劳分担公共品建设成本,最后共同享受公共品供给福利。农民的权责一体性是这一公共品供给模式的显著特点,也是公共品供给秩序的重要保障。一方面,农民个体利益与集体利益直接相关,农民只有承担公共品供给成本才能享受公共品福利,因此农民具有分担公共品供给成本的动力。另一方面,农民个体间利益也具有相关性,公共品使用具有非排他性,单个农户的搭便车行为容易使公共品供给的集体行动陷入困境,从而直接影响每个村民个体利益,因此,此时农民具有参与治理不合作者的动力。

资源下乡开启了以项目制为代表的公共品制度内供给模式,学者将其总结为“制度内的自上而下决策机制”[18]。项目制具有专项目标明确、资金分配平衡、预算结构清晰、过程管理严格、程序技术合理、审计监督规范、实施过程一统到底等特点[19]。但不管是项目指标的分配,还是项目工程的规划、招标以及实施管理,都是以县级职能部门为主体,乡村社会在项目实施中只具有有限的话语权。同时这一制度内的公共品供给模式并没有预留村民参与的制度空间,村民只是被动享受服务的客体。缺乏村庄社会的主体性参与,公共品供给面临两种困境:一是供需错位与农民对公共品认同弱化。自上而下的供给决策难以紧密贴合农民集体需求,直接改变着农民对公共品的认知,即公共品供给是“国家治理任务”而非切实关系农民利益的“集体事务”。二是当农民在认知中将公共品供给与个体利益脱钩时,农民便不会具有承担公共品供给成本的动力,即公共品供给中不合作者损害的是村干部和政府的利益而非自己的利益,因此也就缺乏参与治理不合作者的动力。当村级治理难以实现村民动员和村民参与时,村级治理成为孤立无援的村民与谋利村民间的个体性博弈,村庄社会资源难以发挥治理效益,所有治理成本由政府承担。

(二)村级组织行政化与村干部治理动力不足

国家治理资源匮乏的农业税费时期,收取税费和推行计划生育是乡村治理的主要任务,这两项工作关乎农民切身利益且公私冲突强烈,需要基层干部与分散的农户直接打交道。由于基层政府掌握的制度资源有限,在村庄更缺少社会资源的支持,因此只能依靠村干部落实治理目标。在“乡政村治”治理格局下,基层政府通过结果考核和非正式经济激励向村干部提出底线治理要求,村干部在村级治理实践中具有较强自主性。这一时期村干部的治理动力来源于两方面:第一,经济激励。税费时期,村干部任职所能获得的务工补贴较少,村干部的经济激励主要是完成农业税费和计划生育任务后,基层政府按比例返还的资金以及政府让渡的灰色谋利空间。第二,政治效能感。在村级治理非规范化时期,村干部掌握着公共资源在村庄的分配权力,具有约束村民的能力。对于不配合村级治理和村庄建设的村民,村干部能够通过非正式制度手段对其进行惩戒,如拒不开证明、拒绝审批宅基地等。

治理资源丰富提高了国家反馈和服务社会的能力,治理事务和治理规则以资源下乡为媒介不断输入乡村,开启了村级治理行政化进程,并从两方面弱化村干部的治理动力。首先是村级治理自主性收缩弱化了村干部治理的政治效能感。村级组织从组织村民自治的组织,转变为兑现国家治理承诺的组织;村干部从村庄“当家人”转变为政府“办事员”。照章办事是村干部治理行为的主导逻辑,政府面对无理但不违法的不合作者缺乏制度性规制能力,村干部便也缺少治理不合作者的制度支持和制度压力。其次是村干部向上对基层政府负责,更为关注治理任务能否顺利落实而倾向于忽视治理的经济社会成本。因此,在村级治理实践中,以落实任务为导向,村干部更易在制度空间内选择利益交换等策略和手段快速落实治理任务。在不出事的政治逻辑下,遇到政策执行和公共品供给中的不合作者,村干部通过输送国家资源成不合作者之美,将治理的组织成本转化为经济成本,使自身从与不合作者复杂的利益博弈中解脱。

(三)基层治理服务泛化与干群关系失衡

服务型政府指的是一种以为人民服务为宗旨,积极承担治理责任的积极有为的政府形态[20]。党的十八大提出“建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府”;党的十九大提出“要建设人民满意的服务型政府”。随着国家经济实力稳步增强和治理能力逐步提高,服务型政府从一种宏观政治理念不断迈向基层治理实践,成为指导基层治理的公共价值核心。然而,作为宏观政治理念的“服务”一词本身具有边界开放性,在国家资源支持下落实为基层治理实践时,出现服务泛化等问题,基层治理出现农民“无过错原则”,即凡是发生干群矛盾,过错都被认定在基层干部一方,形塑出的干群关系的失衡挑战着基层治理能力。

第一,服务突破公私边界导致服务越界与政府责任泛化[21],使不合作者发生场域和谋利空间不断增加。乡村治理实践中,资源下乡提供了基层组织扩大服务供给的物质基础,服务事项从公共空间的生产性服务向私人空间的生活服务迈进。由于私人性需求具有差异性,因此日常治理实践中的干群互动方式更多是村干部与村民的分散性对接,这为村民谋利和村干部妥协营造了丰富的博弈场域,使基层治理表现为干部做得越多,村庄的不合作者越多。第二,政府通过12345市长热线、网格化等治理技术创新赋予群众评价村干部的权力,并将群众满意度纳入村干部绩效考核,彻底改变了干群之间的权力关系。12345等治理技术创新赋予了群众表达诉求的权利而缺少对群众诉求的辨别能力,规定了基层干部的责任却忽视了群众的义务。因此,当村干部拒绝回应群众不合理诉求时,群众以满意度评价要挟村干部妥协。失衡的干群关系使基层治理主体只有服务的职能而缺乏规制的能力,使基层治理陷入不合作者无法治理的困境。

四、培育村庄主体性:优化村级治理能力的进路

公共品制度内供给与村民缺位于村级治理、村级组织行政化下村干部执行能力强化和治理动力弱化、基层服务泛化下干群关系失衡,共同指向资源下乡背景下村级治理发生的重要变化,即村庄主体的弱化。村庄主体性具有两种内涵:其一,面对村庄社会内部,村庄具有运用社会自主力量解决自身社会服务问题的能力[22],农民能主动地、自觉地参与村级治理,并发挥创造性成为村庄治理的中坚力量[23];其二,在面对国家、市场等外在力量介入时,村庄可以自我选择接受程度[24],特别是面对与村集体及村民切身利益相关的治理事务时,有能力保护并捍卫村庄的合法权益。村庄主体性弱化背景下,一方面,村级组织成为科层体制在村庄社会的延伸,村干部在规则制度指导和资源支持下协助政府落实治理任务,自上而下的考核激励使其更为重视短期内政策执行效果,而缺乏对治理成本和治理产生的社会性影响的考量;另一方面,村民作为服务客体接受自上而下的服务供给,服务供给不断强化村民个人的“权利意识”,而忽视了其应承担的集体责任,也越来越难以被动员起来通过集体行动分担村庄治理成本。因此,资源下乡背景下,培育村庄主体性是提高村级治理能力的关键。

“陕西DZ村2009年开始通过一事一议的方式进行村庄公共品供给,一直持续有效运作。项目资金由政府财政奖补、村民筹资、村补贴三个部分组成,主要用于修建通组路和通户路。DZ村化解村民筹资难问题的主要途径是,通过赋予村干部再分配资源的能力,使项目建设在村庄具有竞争性特点,农民的参与和合作直接影响其能否获得生活公共服务的改善。具体做法是,由于公共财政和集体资金有限,村庄每年选择一个村组施工,因此组际间必然存在着先后顺序的竞争。村干部通过充分发挥村组主动性化解这一矛盾,即能够顺利向村民集资、能够有效做通不配合村民工作的小组,往往能够在项目竞争中获得优势。通过充分的群众动员和参与,DZ村能够有效制约公共品供给中的不合作者,一事一议项目在村庄有效运行至今。”

首先,转变村级组织的角色定位,村级组织应是国家对接村庄社会的中间结构,而非政府的执行机构。关键在于,国家治理转型在推动治理资源和治理事务下沉的同时,应赋予村干部一定的自主治理权力和群众动员责任。村干部自主治理权力的关键是资源再分配权力,即政府治理的对象不是分散的村民,而是具有整体性的村庄社会。资源下乡并非完全由政府主导项目类型、落地方式、受益对象,对于一些利益体量不大的项目类型,应赋予村庄社会进行资源再分配的权力,尤其是村干部在村内进行资源调配的能力,如村干部可以根据村庄需求情况和村民配合程度决定项目类型和落地对象选择。赋予村干部资源再分配权力具有两种意义:第一,通过使村干部掌握稀缺资源赋予其制约不合作者的能力,使干群关系重归平衡。如在面对以谋利为目标行不合理诉求的村民,村干部经由村庄社会集体决策有修改项目具体实施方案的权力。在承认村干部资源再分配权力的基础上,当村干部在合理合法框架下治理不合作者时,基层政府应给予村干部合法性支持,而非在维稳压力下对不合作者作无底线让步,进而消解村级治理的合法性;第二,掌握资源再分配能力能够形成对村干部的政治激励,有利于激发村干部治理的主动性和积极性。这一政治激励既来源于对村干部村民“当家人”和基层政府“代理人”身份的强化。村干部是治理的主体而非执行的机器,村级治理是一种能够呈现个人能力的创造性工作而非标准化的执行工作。从而使村干部在进行村庄治理时重视治理的社会性影响、社会性评价和治理成本,进而调整治理行为达成善治目标。

其次,在强调村民接受国家服务权利的同时,也要更加重视村级治理中的群众动员,强调村民在村级治理中应履行的责任,即在村级治理中,村民既是权利主体,也是责任主体[25]。在村级治理实践中,村民参与是重要的治理资源,有望从两方面改善基层治理实践:第一,通过发挥社会资本优势内化治理成本,降低村级治理的行政成本和经济成本。在具有熟人社会特征的村庄社会,地缘和血缘关系交错联结的社会关系具有重要的社会规范功能,闲话、例外化、社会性排斥等是社会性惩罚的主要手段,在不合作者治理中,能够弥补行政力量的不足;第二,村民参与公共治理表达集体利益诉求,有利于自上而下资源输入与自下而上治理需求有效对接,从而提高治理效率。

以资源输入为载体实现对村民的动员,是村民参与村级治理的主要路径。村民主动参与并能够在村级治理中发挥治理效力须有两个前提:第一,村民具有参与的内生动力,主要取决于村庄是否具有吸引村民参与的利益激励;第二,村民具有参与的途径,取决于村级治理是否预留了村民参与的制度空间。资源下乡可从以下两方面形成村民参与村级治理的激励。一方面,吸纳村民参与村庄资源的分配决策,使村民需求实现程度与组织化参与程度直接相关,将理念上的国家资源转变为服务村民需求实现的具体资源,从而激发村民参与热情。因此,这一资源供给方式便不再是政府单向度的资源输入,而是村民与国家的双向互动,要通过协商“单元、平台、内容、主体、流程、制度、结果、保障”等的体系化配合,破解民主形式与人民需求衔接不充分的现实[26],参与的体验感是村民获得感的重要来源。另一方面,通过组织化的方式提供村民参与村级治理的多种途径。国家资源输入回应的并非村民个性化的需求,治理的公共性要求资源输入回应的必须是村庄的集体需求。组织化是将具有分散性和异质性的村民进行公共性整合的重要方式,是实现与国家资源集体性对接的基础。因此,在村级治理中,应重视小组作为地缘关系和血缘关系联结的熟人社会单元在组织村民参与中的重要作用,同时,村级组织可鼓励和引导村民成立老年人协会、巾帼妇女队等村民自组织,为村民常态化参与治理提供空间。

五、结语

南京A村的田野调查实践表明,国家资源下乡并不必然带来村级治理能力的提高和村庄社会秩序的达成,资源落地过程出现的维权型不合作者向谋利的转型极大挑战了村级治理能力。村干部为了能够顺利推进任务落实而在国家资源支持下通过利益让渡“摆平”不合作者,虽然在短期内推进了具体治理任务的落实,但其形成的不合作者蔓延进一步削弱了村级治理能力和村干部的权威。公共品制度内供给与村民参与虚化、村级治理行政化与村干部治理动力弱化、基层治理服务泛化与干群关系失衡等是资源下乡背景下村级治理能力弱化的主要原因,而培育和发挥村庄主体性,赋予村干部资源再分配权力,强化村民在村庄治理中的组织化参与能力,通过资源实现群众动员,是资源下乡背景下实现基层治理能力现代化的重要路径。

[参考文献]

[1] 竺乾威.服务型政府:从职能回归本质[J].行政论坛,2019,(5).

[2] 李景鹏.关于推进国家治理体系和治理能力现代化——“四个现代化”之后的第五个“现代化”[J].天津社会科学,2014,(2).

[3] 王浦劬.全面准确深入把握全面深化改革的总目标[J].中国高校社会科学,2014,(1).

[4] 薛澜,张帆,武沐瑶.国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻[J].公共管理学报,2015,(3).

[5] 乔尔·S.米格代尔.强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力[M].张长东,朱海雷,隋春波,等,译.南京:江苏人民出版社,2012.

[6] 王绍光,胡鞍钢.中国国家能力报告[M].沈阳:辽宁人民出版社,1993.

[7] 楼苏萍.地方治理的能力挑战:治理能力的分析框架及其关键要素[J].中国行政管理,2010,(9).

[8] 李敏,姚顺波.村级治理能力对农民收入的影响机制分析[J].农业技术经济,2020,(9).

[9] 周静.村级治理能力对宅基地利用效率的影响研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2023,(5).

[10] 安永军,刘景琦.“中间结构”:资源下乡背景下国家与农民联结的新机制[J].农业经济问题,2019,(9).

[11] 张良,冷向明.“内卷化”外的建构叙事:资源下乡与文化网络重构[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,(6).

[12] 秦振兴.资源下乡、农村社会心态秩序失衡与基层治理内卷化[J].社会科学战线,2021,(3).

[13] 杨宇,陈丽君,周金衢.资源输入背景下国家嵌入与村庄自主的张力及调适[J].宁夏社会科学,2021,(1).

[14] 杨丽新.项目控制权分配与农村公共品供给的实践差异——基于中西部四村庄项目进村的比较研究[J].中国行政管理,2023,(4).

[15] 王海娟,贺雪峰.资源下乡与分利秩序的形成[J].学习与探索,2015,(2).

[16] 刘伟.治理转型中的“钉子户”及其抗争——反思既有讨论的争议与局限[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2015,(5).

[17] 林尚立.社会协商与社会建设:以区分社会管理与社会治理为分析视角[J].中国高校社会科学,2013,(7).

[18] 桂华.项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例[J].政治学研究,2014,(4).

[19] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012,(5).

[20] 李雪松,王健.政府信息公开促进服务型政府建设的作用机制与边界条件[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2024,(2).

[21] 仇叶.基层服务型政府建设中的服务泛化问题及其解决[J].中国行政管理,2020,(11).

[22] 邱建生,方伟.乡村主体性视角下的精准扶贫问题研究[J].天府新论,2016,(4).

[23] 王伟杰,纪东东.农民主体性视角下的农村公共文化产品供给研究——基于河南省七个村落的问卷调查[J].中州学刊,2013,(12).

[24] 董磊明,邹松.中国村社自主性与外部资源的内部化[J].学术月刊,2020,(6).

[25] 毛一敬,刘建平.重塑治责与农民履责:村庄治理共同体的建设路径[J].农村经济,2023,(11).

[26] 周兴妍.人民性治理:积极发展基层民主 助推乡村治理有效——湖北省枝江市村湾夜话创新民主协商机制的调查与思考[J].决策与信息,2023,(9).

[责任编辑:汪智力]

Study on the Village-level Governance Capacity under the Background of Resource Going to the Countryside

MAO Yijing

Abstract: Under the background of rural revitalization, how to transform the input of national resources into the improvement of grass-roots governance ability is an important practical issue. The empirical case of A Village in Nanjing shows that, in the process of resource implementation, the challenge to the village-level governance ability is posed by the benefit game of the villagers motivated by profit. Under the pressure of assessment, the village cadres follow the logic of "balancing" rather than "governance", and obtain the cooperation of the villagers through benefit exchange. The village falls into the dilemma of effective administration but ineffective governance. The main causes of the weakening of the governance ability of the village level are the lack of villagers' participation, the weakening of the motivation of village cadres' governance and the imbalance of the relationship between cadres and the masses, which are caused by the transformation of governance, such as the supply of rural public goods in the system, the administration of village-level organizations, and the generalization of grass-roots governance services under the background of resource supply to the countryside. The key to the transformation of national resource input into the improvement of village-level governance ability is to attach importance to the status and function of village subjectivity. Enabling village-level organizations to redistribute resources and improving farmers' ability to organize and participate in governance are important ways to improve village-level governance ability under the background of resources being sent to the countryside.

Keywords: resources going to rural areas; grassroots governance; village level governance; non collaborators; rural public goods supply; rffective governance

[收稿日期] 2024-04-23

[基金项目] 国家社科基金青年项目(23CZZ035)

[作者简介] 毛一敬,女,河南郑州人,管理学博士,湖北大学公共管理学院讲师。