一、问题的提出

近年来,随着国家治理体系和治理能力现代化的推进,中国乡村治理领域发生了巨大变化。一方面,随着强国时代的到来,国家回应农民需求的能力大幅提高,为满足人民群众个性化、多样化高品质需求,国家进一步加大了对农村资源倾斜的力度与密度,国家资源的输入构成乡村治理的总体性政策条件;另一方面,在治理转型的指引下,国家进行了行政权的集中配置及统一规则体系的建立,国家治理趋于制度化及规范化。党的二十大报告提出,“建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”。基层治理作为国家治理的“最后一公里”,发挥着“压舱石”的重要作用。如何在治理转型的目标情境下妥善处理资源落地的不合作问题,实现国家治理目标与农民需求的有效结合,构建善治村庄,是新时代乡村治理工作的重点。

作为阻碍治理有效的关键要素,农民的不合作行为引起了学界的关注,学界对其产生原因[1]、应对方式[2]及其带来的困境[3]都进行了颇为充分的讨论。在既有研究中,不合作的行为主体被称为“钉子户”[4]“边缘人”[5]和“机会主义者”[6],本文将这种与政府意志相对抗,阻碍政策落地的农户统称为不合作者。整体来看,对不合作者及其行为的研究具有两种视角,一种是个体主义视角,一种是结构主义视角。

个体主义视角倾向于从不合作者个人的动机出发对其行动进行解释,其中主要分为维权抗争观点和利益博弈观点。在维权抗争的解释中,不合作者作为底层社会的弱势群体,在利益受损、生活缺乏保障[7]、丧失正当维权途径时,只能以缠闹等方式获取自身保障[8]。在这种解释之下,不合作者的反叛与抗争是悲壮且正面的。与之相反,在利益博弈的观点之下,不合作者的行为是牟利取向而非维权取向。为了实现个体利益的最大化,他们采取了一系列的手段与政府展开博弈,并以诸如“闹大”“上访”等多种策略强化自身在利益空间中的优势地位[9]。事实上,无论是维权抗争观点还是利益博弈观点,都是简单地将维权行为及治理过程看作政府与农户双方的互动实践,而忽视了社会制度的重要作用。

结构主义视角有力地对个体主义视角进行了补充。学者们通过对国家与农民关系的考察,展现了村庄内的不合作者与乡村社会性质及治理逻辑转向的高度关联。整体来看,税费改革是不合作者行动逻辑及乡村治理发生变化的重要分水岭。税费改革前,村民的不合作行为主要表现在计划生育和税收欠缴两方面,在这一时期的治理过程中基层组织延续人民公社时期的总体支配模式,通过株连、设卡等方式对不合作者进行抑制[10]。其基本思路在于,基层组织具有调动物质性资源和权威性资源的能力[11],对于“越轨”农户,基层组织可以依托集体财产分配权等对其进行治理,完成村庄社会秩序的再生产。虽然这一过程中不可避免地产生了权力滥用现象,但却实现了对不合作者的整体性治理,具有一定的治理实效。税费改革期间,国家政权从汲取型转为输入型,开始以资源下乡的方式进行农村公共品供给[12],基层政府的工作重点也转变为了争资跑项。但关键是项目落地始终面临“最后一公里”的问题未解决,即对机会主义者的治理问题。具体来说,项目落地过程中不可避免地需要进行征地,这就要涉及农民之间的利益调整和再分配,在这一过程中,总会有少数人基于个体利益考虑表现出不合作。税费改革后,乡村治理格局被重构,基层治权弱化,基层代理人失效,乡村缺乏有效的治理手段,面对这些公共建设中的障碍、梗阻,只能以项目迁移的方式消极回应[10],或是策略性地援引灰色手段进行摆平处理[13]。

结构主义视角从历时性的角度呈现了农民不合作行为的变迁及治理转向,建立了不合作问题与国家治理之间的逻辑关联,极具启发性和思考性。但当前研究还存在一些问题和不足:一方面,既有研究虽然充分关注到了资源下乡中的不合作现象,但对开展此类行动的不合作者的群体特征、行动逻辑、生成机制等仍缺乏深入的梳理及分析;另一方面,当前大部分研究都集中在税费改革前后,但随着国家治理转型的推进,国家治理体制和基层治理环境都在发生巨大的变迁。尤其是乡村振兴背景下,国家治理出现了向人民美好生活需求的转型,农民生活的细事、私事不断涌入国家治理范畴,生活治理成为基层治理的重要内容,并需要进行规范化、制度化的治理。在这一过程中,虽然资源下乡依然是国家向农民提供服务的主要方式,但资源下乡的范围性质和落地方式都存在转向。伴随基层治理环境的深刻变迁,村庄内不合作者呈现出与既有不合作者不同的行为表现与生成逻辑,并引发了一系列的基层治理困境,既有研究尚未给予充分关注。

2021年调研组在皖南苏镇调研时发现,“厕所革命”是造成该地村庄不合作行为泛化的事件起点,具有很强的典型性和代表性。基于此,本研究试以皖南苏镇的“厕所革命”项目为例,将农民不合作行为置于治理转型背景下,展现当前阶段资源下乡过程中不合作者的特征及行为表现,对其生成逻辑予以揭示,探讨治理转型对国家农民关系及基层治理的影响,以丰富乡村振兴背景下基层治理的相关研究,挖掘国家资源输入目标、方式与乡村建设之间的关系。

二、治理转型背景下不合作者的特征

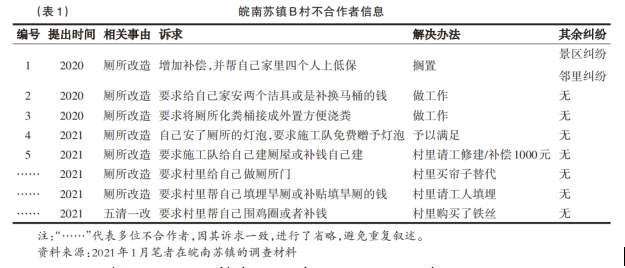

随着治理转型的推进,国家体制、政策和规划更深程度进入乡村,资源也更为密集、多样地在乡村集聚。乡村发展的转型不可避免地造成了利益的多元化和复杂性,村民诉求由此发生了变化[14]。在这个过程中,乡村社会涌现出一批反对资源落地的不合作者,给基层治理人员带来了很大的工作负担。表1选取了皖南苏镇B村部分不合作者信息,这些内容具有一定的代表性。

基于上述信息,可以看出当前阶段的不合作者具有以下特点:

第一,从主体特征来看,这些不合作者绝大多数都是村庄中的普通人。在既有研究中,对于不合作者的界定具有两种不同的意见:一部分研究认为,不合作者通常是在村庄社会生活中被排斥的群体,他们不被乡村主流社会接纳、不被主流文化价值规范认同、游离于村庄主流社会之外[5],“边缘人”是其突出的身份特点;另一部分学者则强调,在资源下乡阶段的不合作者通常是村庄社会中的强势群体。王海娟曾指出,“具有一般能力的农民无法通过当钉子户从项目实施中获得利益,只有具有一定能力的农民才能争夺到利益,如善于投机取巧、与政府官员或村庄精英有关系等等”[15]。调研发现,当前出现的不合作者既不是性格有缺陷的村民,也不是上述研究中的能力者。如表1所示,除编号1具有“边缘人”的特点之外,其余村民都是村庄中的普通农户,他们不愿意遵从政策的行动是事由性的,受个人利益驱动,具有功利性和理性化的特征。

第二,从诉求性质来看,这些不合作者的要求是合规不合理的,即他们的诉求符合国家政策标准但不合乎公民基本道德规范。合规具有两方面意涵:一方面,不合作者的诉求并不违背政策和法规,甚至是按照政策规范提出的,如要求村干部给自己清掏厕所或修建厕所门等,这些诉求事项与项目验收标准是相吻合的;另一方面,不合作者通常将“非暴力不合作”作为诉求方式,并不涉及违纪违法。在表达诉求时,他们一般不会采取激进的博弈手段强化自身在利益空间中的优势地位,也不会跨层级寻求上级政府回应,互动过程不强烈。但事实上这些国家资源的输入并不涉及对村社内部利益的调整及农民个人利益的侵害,反而可以提高农民的生活质量,对此他们不但不积极配合,却进行“要价”,这不合乎事理。

第三,从行为表现来看,不合作者的行为具有很强的投机性。首先,不合作行为具有不确定性和灵活性。这些不合作者的谋利边界不清晰,他们会根据个体经验提出一些超出供给限度的要求,倒逼基层干部进行回应,一旦不能得到满足就再提出其他可能性补偿方案,总之要尽可能占到便宜;其次,不合作行为具有再生产性和反复性。这部分不合作者即使被满足,也不代表治理问题的终结,他们获取到想要的好处后,在出现新的利益时还会再争取,并产生明显的扩散效应;再次,不合作行为具有日常性和拉锯性。这些不合作者指向的利益相对细小、琐碎,且发生在乡村常规治理场域中,博弈的成本较低,治理难度很大。

第四,从发生规模来看,不合作者群体具有广泛性。较以往不同的是,不合作者不再是村庄内的少数人,甚至变为了村民中的绝大多数。村干部在访谈时表示:“现在的事情都是‘按下去一个葫芦浮起无数个瓢’,人心都变坏了,什么工作都做不下去了。现在不应该问谁不配合工作,应该问谁还在配合工作。”在之前的研究中,学者们也注意到了“刁民”主流化[16]的现象,但其针对的更多的是不合作者对村庄秩序的冲击而非其本身的规模。而现在,不合作群体在体量上就已经超过了村庄工作的运转负荷。表1只展现了村庄内的部分不合作者,事实上,诸如旱厕填埋、装厕所门等要求,在少数不合作者提出被满足后其他农户就会纷纷效仿,迅速成为了普遍化的要求,当多数村民拒绝合作时,工作就难以推进,基层组织只好进行整体性的回应及解决。总之,伴随着国家资源的密集下乡,村庄社会中不合作者也开始增多,他们在与国家项目对接的过程中利用各种机会表达自己的利益诉求,成为了基层治理中的不稳定存在,对村庄社会的内生性秩序产生了破坏性影响。值得注意的是,不合作者在每个时期都存在,他们作为“边缘人”更多是先赋性的,但当前阶段的不合作者在阻碍政策执行前都是普通村民,是后置产生的。换言之,这些不合作者的泛化产生与国家治理转型密切相关,体现了国家治理逻辑转向与乡村社会对接过程中产生的不适应性及张力。

三、不合作者的生产机制

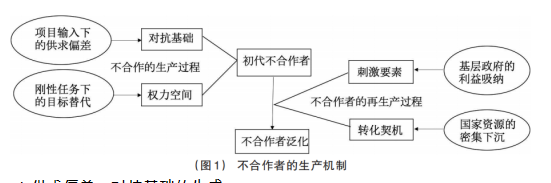

不合作者是结构的产物,不同阶段的不合作行为受国家治理体系及基层治理形态等一系列制度环境的影响。现阶段不合作者泛化的治理困境,是乡村治理转型背景下各级政府自上而下的行政体系塑造的结果。乡村振兴背景下,大量国家资源下乡,除了指向农村公共品供给的转移支付外,地方政府还利用这些资源开展多种治理工程,如“清洁饮水”“清洁乡村”“农村改厕”等,这些工程可以看作另一种类型的资源下乡[17]。“厕所革命”就是乡村治理转型阶段国家资源下乡的典型工程,也是皖南苏镇不合作行为密集出现的场域,透视其项目运转的过程,有利于理解不合作者的生成逻辑,帮助我们有效破解基层治理困境,如图1。

(一)供求偏差:对抗基础的生成

分税制改革后,中央开始了对地方实施大量的转移支付补助,以弥补地方的支出缺口。随着专项转移支付力度的加大,项目制成为了一种新的国家治理体制。从国家治理角度而言,项目制具有两方面重要功能:一是可以通过技术确保资源使用的规范性,提升县级以上政府运转效率优势,避免项目运作的随意化,实现国家公共利益的长效保护;二是项目制作为一种制度增量嵌入科层体制,包含明显的国家意识形态因素,是国家自主性践行的重要通道。因此,在治理现代化的目标情景下,为了确保乡村改造升级的完成及规范化要求的满足,地方政府加强了对项目制的路径规划。以苏镇厕所革命为例,首先,从资金来源上看,厕所改造的资金是自上而下以专项资金的形式输入的,按照省市县三级财政配套共计1900元/户的标准进行;其次,从运转方式上看,项目建设采取工程化的管理理念,按照“统一设计、统一购料、统一施工、统一验收”的原则实施;最后,从项目管理来看,管理具有高度的规范性,工程验收具有明确的验收内容、验收程序、审查材料与合格标准。在项目制的运转之下,地方政府完成了自上而下的“厕改工程”输送和要求制定,其后的承接协调工作主要由基层政府及村级组织负责。

项目制的供给模式下,自上而下供给的资源是标准化、程序化、统一化的,但由于中国农村地域广大,不同区域之间的情况千差万别,不同农户的需求也极为多样,资源落地时难免会出现各种不适应。整体来看,在“厕改工程”下乡过程中,产生了两种供求偏差,一是全面供给与需求不足之间的偏差;另一种是标准供给与差异需求的偏差。从前者来看,“厕所革命”虽然有很强的适应性,但村庄中仍有部分农户不愿意接受这些资源,其原因在于他们主观上没有这种需求。调研发现,不愿意接受改厕的大部分是村庄中的老年人,他们出于不习惯、怕麻烦、浪费水等原因拒绝进行改厕。在城镇化背景下,农村普遍形成了“半工半耕”式家庭代际分工格局,中青年劳动力大量外流,老年群体构成了在村的主体,成为了全面推行厕改工作的梗阻。从后者来看,资源的供给和要求是标准化的,但个体农户的需求和情况是差异化的。一方面,农户的需求是多元化的,经济条件、生活品位、价值观念的差异使农户在私人生活上有着不同的设想,但这种差异化的个体需求在自上而下的标准化供给中无法被满足;另一方面,标准化的资源供给落地时需要一些配套条件,这些配套设备也是验收考核的一部分。但由于配套条件可能与个体农户的实际情况产生不适应性,如有些农户没有厕屋、有些家里放不下标准型号化粪池、有的不能在旱厕的基础上进行厕所改造,就会产生额外成本。由于这部分建设并不适配农民需求,所以农户也不愿意自行负担。

总之,在项目制自上而下的标准化供给下,资源供给与农户需求产生了一定的偏差,这种供求偏差是农户不配合工作、与政府产生对抗、拒绝资源落地的根本原因。

(二)目标替代:权力空间的产生

资源供给与农户需求之间的偏差是项目制的长久弊病,但存在供求偏差未必会直接产生不合作者。其原因在于,拒绝资源下乡的村民具有一定的转化空间,其既可以在适当动员下配合政策执行,也可能在不当的动员下成为阻碍力量。当前资源下乡的初衷在于通过国家资源提高农民的生活品质,促进农民现代化生活的实现。因此,适当的动员方式应该是循序渐进地引导农民形成现代化的生活观念,在发挥农民主体性的基础上,达成农民需求与顶层设计的契合,从而完成不合作行为的化解。然而在乡村治理转型背景下,上级政府为推动规范体系的建立,对目标界定权力进行了集中,治理任务政治性迅速抬升[18]。在这种情况下,资源下乡与治理任务形成捆绑,基层治理政治压力高度强化,政府部门不得不在规定时限内按照上级要求完成对拒绝资源落地农户的改造。以苏镇的“厕改革命”为例,地方政府通过三种手段完成了对基层的全过程管理:一是任务指标化,为了完成任务县级政府按照项目进度将任务指标进行分解,制定出工作计划以逐年分配指标的方式向各镇下达任务,以实现工作压力传导;二是管理技术化,地方政府在工作开始前就对全体农户进行了摸排,将所有改厕农户信息录入全省农村改厕信息目录系统。信息入库后,上级政府既可直接与农户建立联系,随时了解资源对接情况及农户的满意度,又可以清楚看到项目进展及施工的情况,实现有效监督;三是考核精细化,项目制的技术理性被政治性援引,上级政府在核验报表、检查材料、实地走访时,运用交叉检查、跨层级督查、第三方检查等多种方式实现了对项目的精细考核。高压动员下,基层政府内部建立了问责机制和惩罚机制,将国家向地方压实的责任进一步向乡村干部身上落实。在项目管理的结果导向下,基层干部与农户处于非对等的协商关系中,农户利用自身的优势地位,以利益交换为条件与基层政府展开博弈,投机行为也由此产生。

整体来看,项目制产生的供求偏差与刚性任务下的目标替代使村庄中的部分农户产生了对抗政府的基础及权力空间,两者的结合制造了初代不合作者。

(三)利益吸纳:刺激要素的制造

事实上,在资源下乡的过程中不可避免地出现了不合作者,为了完成“最后一公里”问题,基层政府在长期实践中形成了一些策略手段,主要包括“回避放弃”“以恶制恶”“开口子”三种方式[19]。“回避放弃”是一种消极的治理术,即在项目选址时有意避免与不合作者发生联系,采取项目漂移甚至放弃项目的方式保持治理的基本稳定;“以恶制恶”是指基层干部通过援引“灰色势力”对不合作者进行威慑从而迫使其同意项目落地的极端手段;“开口子”则是利益治理的表现,即通过利益让渡的方式化解不合作行为的产生。在治理转型的背景下,一方面,随着国家规则体系的建立及基层自主性的压缩,基层政府必须直面不合作问题,“回避放弃” 不再具备使用的空间;另一方面,在乡村治理规范化背景下,基层组织权力运转的规范性也高度提升,必须在制度框架内依法依规地开展治理,“以恶制恶”的治理方式式微。在这种情况下,为完成治理任务,“开口子”成为基层政府完成任务考核最显而易见的选择。

现有资源下乡的项目中,虽然对接农民个体的资源体量有限,但基于基层实际情况的复杂性,仍存在可以博弈的空间。“厕所革命”中可“开口子”的空间有:旱厕填埋及清理工作、厕屋建造及硬化工作、厕屋配套设施的提供等。厕改后期,苏镇不少村庄都出现了帮农户安门帘、做厕屋的现象,在项目验收前,乡镇甚至给做不通工作的农户另外发放1000元的补贴以激励其配合工作。问题在于,这种差异化处理不但没使问题得到根本性解决,反而对其他农户造成了刺激,并很快产生了示范效应。一方面,尚未改厕的农户纷纷拒绝与政府合作,要求政府满足他们利益最大化的需求,甚至想方设法提出更多的额外要求;另一方面,自行进行改厕及早期同意改厕的农户也产生了相对剥夺感,认为自己吃了亏,从而想要获取补偿。有一农户由于自行通了水电,要求施工队将灯泡电线等送其另作他用,理由是:“这些本来就是我的。要不然我就把自己安的砸了,你们不还是要将这些东西安到我家!”表1(编号4),还有农户去找基层干部及施工队要洁具及化粪桶或是要求政府将自己修建厕屋、买门、清理旱厕的花费补偿给自己。

在村庄社会中,村民间的竞争与攀比构成了村庄社会的重要内容,这使得相对剥夺感成为村民衡量社会公平与正义的重要指标,即“不患寡而患不均”[20]。在资源下乡的过程中,部分农户通过博弈获得了理想的资源,给其他农户造成了巨大的刺激,引起了其他农户的心理失衡。虽然改厕工作已经完成,但农户心理失衡的问题并没有从根本上得到解决,一些最早配合工作的农民即使没有明面上提出补偿要求,却暗自认为自己遭到了乡村干部的愚弄,不但不愿意再做村庄中的积极分子,反而成为村庄潜在的不合作者。

(四)资源下沉:转化契机的出现

虽然追逐利益是村民阻碍资源落地的初衷,但从想做“不合作者”到成为真正的“不合作者”必须建立在政策机遇上,否则普通农户是难以实现不合作行为的。在传统社会,乡村治理主要由士绅及乡村精英主导,无为而治的理念使国家与村庄社会保持了相当距离,这使得一些性格古怪、爱占便宜的农民只能作为村庄中的边缘人存在,却不具备向不合作者转换的机会。在资源下乡早期,国家资源主要进入村庄的公共领域且指向村集体的公共利益,因此也只有涉及利益调整失当的少数农民成为不合作者。随着乡村治理转型与国家政权建设的推进,治理内容不断扩张,治理方式不断完善,农民直接接受资源的机会越来越多,从而为不合作者的泛化制造了契机。

随着乡村振兴战略的实施,国家积极向乡村大体量的、覆盖极广的、持续性输送资源,从而为不合作者的产生带动及扩散创造了可能。譬如在“厕所革命”中认为自己“吃亏”了的积极分子在涉及美丽乡村建设时就不会再主动支持政府工作,反而表示“我支持你们,你们把我当傻子了,让我吃亏!你们先把原来的事情解决我们再说后面的事情”或者说“我也不是不支持,但是要等其他人弄完,他们都没有意见,我再弄”。在密集的资源下沉过程中,总有潜在不合作者的出现,最终潜在不合作者变成了实质不合作者,项目落地的梗阻也越来越多。

四、治理转型与基层治理困境

资源下乡背景下,如何将国家资源合法合规地分配下去,成为了地方政府的重要任务。因此,如何在项目落地和项目治理的过程中减少不合作者的出现,也成为了基层有效治理的关键。事实上,“厕改革命”下乡引发不合作者泛化的现象并非个例,其背后指向的是国家治理转型与基层社会对接的不适应问题。伴随着国家对“人民美好生活”治理目标的提出,国家资源向乡村密集下沉,并发生了从生产性公共品到生活性公共品的转向。在此基础上,当前供给的资源类型与传统项目制输入方式产生了极强的张力,最终在资源下乡的过程中出现了投机型不合作者的泛化,导致基层治理陷入困境。

(一)美好生活目标与资源下乡的生活性转向

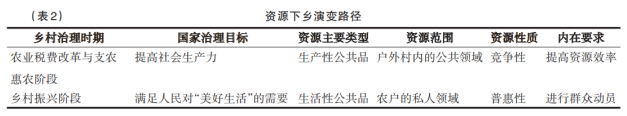

党的十九大报告提出,随着社会生产力水平的显著提高,我国社会的主要矛盾已经转变为了“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[21]。相对于人民物质文化需要,美好生活需要反映了人全面发展的需求,具有更为丰富的内涵[22]。为了促进新型治理目标的实现,国家作用进一步凸显,开始着力满足基础服务上的层次提升和范围扩展[23]。由此,资源下乡也发生了一系列变迁(见表2)。

一是从资源类型上看,出现了从生产性公共品向生活性公共品的转向。在资源下乡的前期,资源输送主要解决的是农业生产领域供给不足的问题,为了保障农民的基础性生产需要,国家以发放项目的形式为村庄提供农田水利、国土整治、道路建设等惠农支持[24]。党的十九大以后,为了满足人民对美好生活的向往,民生工程进一步下沉,资源下乡的类型不再只是生产性公共品,还囊括了农户日常生活所需的相关产品,中央推行的一系列治理工作如厕所改造、清洁饮水、人居环境整治等,都是生活性公共品输入的重要载体。

二是从资源范围上看,资源不再仅进入户外村内的公共领域,还开始与农户的私人领域对接。在资源下乡早期,项目资源进入的是村庄的公共领域,指向村集体的公共利益,具有很强的“俱乐部产品”属性。当前国家项目的承接方从村庄变为了村民,供给资源与单家独户的农民产生直接联系,并开始与个人的生活安排挂钩,其意图在于通过国家资源供给使农民以较低成本享受现代化服务,全面提升农村居民的日常生活体验。

三是从资源性质来看,项目资源由竞争性转为普惠性。在早期的资源下乡阶段,项目指标具有很强稀缺性,为了获取项目,各级政府都要积极“跑资争项”。但受限于资源体量和规范缺乏,项目在基层落地时往往呈现出“造点”样态。“造点”有两方面意涵,一是主观上形成的:由于在项目资源的具体分配过程中国家无法进行标准化操作,地方政府就具有了较大的分配决策权,为了争取政绩,地方官员倾向于将项目打包投放塑造典型[25];二是客观上形成的:项目在村庄落地时,单个项目的覆盖范围也是较为有限的,一般只有在项目点附近的村民才可以享受资源福利。党的十九大后,为了保证资源的全面供给,一方面,国家加强了项目输入过程的规范性建设,另一方面,在加大投入的基础上将资源输入与治理任务捆绑,进而形成了普惠性的硬供给,由此形成了公共品供给从重点打造发展到全面覆盖的转变。

伴随着国家治理转型与资源下乡的生活性转向,既有项目制的资源输入方式与村庄社会张力开始扩大,普通农民纷纷转化为投机型不合作者,基层治理陷入困境之中。

(二)生活性公共品与项目制的张力显化

项目制运转的最大特征为事本主义[26]。事本主义强调就事论事,在限定的时间及资源约束条件下,按照既有规范完成项目任务,无须考虑运作过程中与乡村之间的矛盾关系,也并不考虑项目实施中的具体情况。项目制的事本主义制度,形构了地方政府和基层政府完成资源落地的行动逻辑,结果导向是其核心面向。这种结果导向的行动逻辑在当前的治理实践中有两方面的表现:一是以指标完成为准则。数字指标是最能直观及具体体现项目绩效的方式,因此职能部门一般都将这些可量化的指标完成度作为项目落地依据,这也是提高工程建设可控性和完成项目推动的关键;二是强调政策的单向执行。事本主义逻辑下的项目下乡具有强制的行政规划性意涵[27],这也意味着资源落地的推动过程是自上而下的,缺乏自下而上的调整空间,地方政府的运动式推动与基层政府的利益治理都是政策单项执行的过程体现。可以看到,在事本主义逻辑的贯穿下,政策执行过程都是服务于资源落地本身的,这是项目制运作和项目治理的共同之处[28]。

事本主义作为项目制运作的一个基本取向,意味着项目设计初衷是解决某一领域的特定问题,而非一揽子的综合方案。当其指向生产性公共品供给的问题时,这种技术理性有利于消除资源供给的不稳定因素,但在对接到农民私人生活领域时,国家标准化输入的资源产品并不能立刻实现与差异性个体的精准对接,必须进行引导和转化,事本主义的逻辑就难以形成。具体来说,这种转换面临两个层次的矛盾:一是事本主义中的外部指标化与农民内在生活观念引导的脱节,农民美好生活的实现需要农民对国家目标的内在认同。因此,要实现农民高质量的生活,首先必须引导农民形成现代化生活观念,让农民更加主动地与国家提供的生活性公共品对接。但长期以来,项目资源落地中的事本主义只强调外在可量化的工程任务的完成,如改厕工程中过于注重对改厕率和具体验收标准的完成,而忽视对农民思想的引导。因此,项目资源落地的过程中,部分农民就会因观念改变的滞后强化自己合规不合理行为的合法性,寻找政策弹性空间,产生投机行为。二是事本主义围绕结果的单向执行与农民主体性激活的悖反。农民美好生活的实现需要以农民主体性为支撑,农民的组织动员程度决定了国家治理目标实现的深度与效度。但在政策执行的过程中,农民从自己美好生活的主体转向了被治理的“客体”。这种情境下,一方面,部分农民产生了国家包揽、等靠要的思想,开始以不合作的行为作为利益交换的筹码,伺机而动;另一方面,一些农民抓住了政策执行的刚性要求,为争取额外利益开展博弈,基层为了完成任务采取利益治理手段后,形成了极强的反向示范效应。在协调过程中,很多原本持合作态度的农民也被“挑逗”起来,并在资源的密集下乡之中获得了转化的可能性,不合作者也因此更多地产生。由此,投机行为成为了村庄获取国家资源的主流态度,乡村社会公共规则被消解,村庄治理也因此失序。

五、总结与讨论

伴随着国家乡村建设目标的提高和乡村改造意愿的增强,国家资源向村庄密集下沉,在资源落地的过程中,村庄中的部分普通村民在政策刚性执行的过程中转化为投机型不合作者,利用与项目对接的机会提出各种合规不合理的利益诉求,并以非暴力不合作的方式倒逼基层政府予以满足,其行为具有反复性和不确定性,给基层治理带来了极大的治理困难。为了达成项目落地、完成治理任务,基层组织采用了利益吸纳的手段,这种权益性方式反而造成更多投机行为的产生,最终导致基层治理失序。资源下乡过程中出现的不合作者泛化现象,本质上反映的是当前国家治理目标与资源输入方式的不匹配问题。党的十九大以来,国家治理目标转向满足人民对美好生活的需要,这一目标的实现首先需要对农民的观念进行系统性改造,而贯彻事本主义逻辑的项目制只关注项目落地的结果,缺乏在资源落地实践中动员群众的过程,从而导致国家公共意志与乡村社会之间出现巨大断裂,基层治理也陷入内卷化困境。

资源下乡并非仅作为改善农村公共产品的实践活动存在,其背后还“承载着一套经济的、政治的和社会的意图和责任”[29]。问题在于,国家的治理目标要与农民的主体需求达成一致,才能使国家资源得到最有效的利用,治理现代化才能实现。因此,通过群众动员,培养农民的现代化生活与权利义务观念,使其与国家发展进程形成有效对接,是应对治理转型的关键所在。值得注意的是,群众现代化观念的改造是一项系统性工程,需要强有力的基层组织长期进行在地化的引导和动员。基层组织作为承接农民利益表达与国家治理协商沟通的中间领域,在整合与回应村民诉求、组织与动员群众方面发挥着不可替代的作用[30]。基于此,笔者认为,在乡村振兴的新时期,实现基层治理有效的重要出路在于加强基层自治组织建设。

整体来看,加强基层自治组织建设有两方面重要内容。一方面,就村社内部而言,要通过重建村庄的内生性规范激活乡村治理的公共性。村庄内生性规范对维系村庄秩序具有重要作用,也是实现简约治理的关键。以乡贤为依托对村庄内部规则体系进行再造有利于促进村社成员的价值性整合,这样既可以对群众完成常态化的引导,又可以通过地方性规则对少数农民的投机行为进行制约,从而实现资源效率与治理效能的提高。另一方面,从治理结构层面来看,要通过制度设计赋予基层组织开展自主性治理的空间。为了达成项目落地,一些地方政府将资源下乡与治理工作形成高度捆绑,考核在村、考核压力在镇,村庄治理直接被吸纳入乡镇治理之中,最终使得乡村被制度化整合在一起。这种情况下,乡村社会就不再是一个具有自主治理空间和化解问题能力的权力实体,群众动员也无法实现。因此,要赋予基层组织相应的资源配置和手段调整空间,增加基层治理弹性,使其更好地发挥国家治理目标与农民主体需求之间的衔接作用。

[参考文献]

[1] 周娟.农村征地拆迁中“钉子户”的产生机制及其治理[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,(3).

[2] 张雪霖.项目落地中“钉子户”治理机制的变迁[J].华南农业大学学报(社会科学版),2016,(3).

[3] 贺雪峰.论利益密集型农村地区的治理——以河南周口市郊农村调研为讨论基础[J].政治学研究,2011,(6).

[4] 吕德文.治理钉子户——农村基层治理中的权力与技术[D].武汉:华中科技大学,2009.

[5] 田先红,高万芹.发现边缘人——近年来华中村治研究的转向与拓展[J].华中科技大学学报(社会科学版),2013,(5).

[6] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015,(3).

[7] 郑晓茹,陈如.征地冲突中农民的“套路式”抗争行为:一个解释的框架[J].湖北社会科学,2017,(2).

[8] 叶竹盛.“钉子户”:弱者的博弈[J].南风窗,2012,(12).

[9] 杨华,罗兴佐.农民的行动策略与政府的制度理性———对我国征地拆迁中“闹大”现象的分析[J].社会科学,2016,(2).

[10] 王海娟.项目制与农村公共品供给“最后一公里”难题[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015,(4).

[11] 申端锋.乡村治权与分类治理:农民上访研究的范式转换[J].开放时代,2010,(6).

[12] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012,(5).

[13] 陈柏峰. 乡村“混混”介入的基层治理生态[J].思想战线,2018,(5).

[14] 王婵,赵家乐.乡村振兴背景下“德”“法”共治一体推进法治乡村建设[J].决策与信息,2023,(1).

[15] 王海娟,贺雪峰.资源下乡与分利秩序的形成[J].学习与探索,2015,(2).

[16] 田先红.从维权到谋利——农民上访行为逻辑变迁的一个解释框架[J].开放时代,2010,(6).

[17] 贺雪峰.村级治理的变迁、困境与出路[J].思想战线,2020,(4).

[18] 仇叶.行政权集中化配置与基层治理转型困境——以县域“多中心工作”模式为分析基础[J].政治学研究,2021,(1).

[19] 陈锋.从整体支配到协商治理:乡村治理转型及其困境——基于北镇“钉子户”治理的历史考察[J].华中科技大学学报(社会科学版),2014,(6).

[20] 秦振兴.资源下乡、农村社会心态秩序失衡与基层治理内卷化[J].社会科学战线,2021,(3).

[21] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[22] 杜鹏.乡村治理的“生活治理”转向:制度与生活的统一[J]. 中国特色社会主义研究,2021,(6).

[23] 洪银兴,刘伟,高培勇,等.“习近平新时代中国特色社会主义经济思想”笔谈[J].中国社会科学,2018,(9).

[24] 韩鹏云.农村公共品供给的变迁轨迹与路径指向——基于村庄治理的视角[J].长白学刊,2013,(4).

[25] 李祖佩.论农村项目化公共品供给的组织困境及其逻辑——基于某新农村建设示范村经验的实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,(3).

[26] 李祖佩.项目制的基层解构及其研究拓展——基于某县涉农项目运作的实证分析[J].开放时代,2015,(2).

[27] 张现洪.项目治乡:项目制基层执行中“规则转化”与治理[J].天府新论,2017,(4).

[28] 张振洋.当代中国项目制的核心机制和逻辑困境——兼论整体性公共政策困境的消解[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2017,(1).

[29] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑[J].中国社会科学,2011,(4).

[30] 崔盼盼.项目进村、不合作者与基层治理——基于江苏省天生桥村的调查[J].中国农村观察,2021,(6).

[责任编辑:李利林]

The Production Mechanism of non-cooperators and the Transformation of Rural Governance:

Taking the ' Toilet Revolution ' in Suzhen as an Example

ZHANG Yihan

Abstract: Under the background of rural revitalization, there is a mismatch between the goal change of national resources going to the countryside and the standardized supply mode of project resources, which leads to the generalization of non-partners. Since the 19th National Congress of the Communist Party of China, with the improvement of national governance capacity, the goal of governance has shifted to meeting the needs of the people for a better life. Living public goods resources have been intensively sunk into the countryside and directly connected with farmers in the private sector. This goal change contains the requirements of the transformation of farmers ' life modernization. The matter-based logic implemented by the project system has caused the exclusion of farmers ' concept guidance and organizational mobilization, which has caused some farmers to have speculative behavior orientation in interest governance, and ultimately led to the disorder of grassroots governance. Therefore, under the background of resources going to the countryside, we should pay attention to the role of mass mobilization, take strengthening the construction of grass-roots autonomous organizations as the starting point, and realize the maximization of resource efficiency and governance efficiency.

Keywords: non-cooperators ; governance transformation ; resources to the countryside ; toilet revolution ; life governance ; human settlement environment construction

[收稿日期] 2024-04-23

[基金项目] 国家社会科学基金一般项目(22BSH074)

[作者简介] 张一晗,女,河南驻马店人,武汉大学国家文化发展研究院讲师。