[摘 要] 国家的国际角色定位及衍生的外部行为是由内部认知和他者期望的双向互动建构而成的,同时具备稳定性与可变性。一国的国际公共产品供给路径深刻体现着国家的国际行为方式与对外政策倾向,并受到国家的国际角色定位影响。角色理论能够为解释国家对外行为提供合理的视角,一国国际公共产品供给的范围、内容、偏好及方式都与供给国的国际角色定位直接相关。古代中国、改革开放伊始的中国以及当前处于变局之下的中国的国际角色定位分别为“天朝上国”、参与者及建设者,相比古代中国的被动,当代中国更加注重在公共产品供给过程中融入开放、平等、合作的理念,对外推介具有中国特色的发展道路,其所处的国际体系和外交行为都更加成熟,但始终不变的是,中国从古至今始终重视对周边国家的产品供给,宣扬传承“和合”理念,并以“不干涉”原则为指导思想为区域乃至全球提供公共产品。新时代,中国是全球治理的积极推动者,也是多边合作的重要引领者,创新国际公共产品供给的中国方案已经成为中国“软平衡”方略的重要一环,这无论对历史的传承、自身发展、全球和地区建设,还是多边体制的变革都有重要意义。

[关键词] 国际公共产品;全球治理;国际角色定位;人类命运共同体

[中图分类号] D815 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2024)04-0039-13

国际公共产品通常被定义为其收益能够扩展到所有国家、人民和世代的产品[1] 10-12,一国的国际公共产品供给路径选择是其对外政策的重要组成部分,与其所处的国际环境及国际角色定位息息相关。在中国,国际公共产品的相关概念虽然在21世纪才开始兴起,但实际行为的发生可以追溯到主导朝贡体系的古代中国。在国际(地区)环境、国际(地区)格局的塑造下,中国的自我定位以及他国对中国的期待都有所变化。由此,在国内外结构互动下,中国在不同的历史发展阶段形成了不同的国际角色定位,并深刻影响着其国际公共产品的提供路径。

一、国际角色理论的分析框架

(一)国际角色的定义

“角色”一词的概念首先由米德(George Herbert Mead)从戏剧引入到社会学的研究之中,通过对个体承担角色过程的论述,来研究个体如何通过各种社会互动影响社会变迁过程[2]。在社会学领域,角色通常被认为是“与人的社会地位、身份相一致的一整套权利、义务和行为模式”[3] 311。卡列维·霍尔斯蒂(Kalevi J. Holsti)将角色理论引入到了国际关系领域的研究。在其看来,一国的外交政策行为深受国内外环境及国家角色观念的影响[4]。布瑞顿汉姆(Michael A. Brittingham)指出,国家角色应由角色概念和角色规定(prescriptions)构成,其中,角色概念是由适合本国的决策、义务、规则和行动以及功能、其他国家对一国的设想构成的,是国家在国际社会中发挥作用的重要依据;角色规定则指可能影响国家角色的外部因素,通常包括国际体系的结构、法律原则、规则、习俗、他者预期,以及世界舆论等[5] 150。角色的形成依赖于施动者与结构之间、不同施动者之间的相互作用,因此,国际角色首先产生于国家与他国的互动过程之中,由时代背景、国际体系和国际格局等多种因素造就,深受本国结构特点及自我认知的影响,且并非是一个孤立静止的概念。

国际角色大体由角色认知(recognition)、他人的角色期望(expectation)及角色扮演(enactment)构成。其中,国际角色认知指“政策制定者对什么样的角色、义务、规则和行为与他们的国家身份相符合的主观认知和判断,以及对国家在国际体系和次体系中应该具有的功能的判断”[6] 245-246。角色期望指国际体系中的其他行为体对施动者角色的认知及对其对外责任和外交行为产生的期待,角色期望深受国家自我角色认知、国家政治经济发展水平以及国际舆论等因素的影响。国际角色扮演则指“针对其他国家的态度、决策、反应、义务和功能的行为模式”[6] 245-246。

(二)国际角色定位的形成

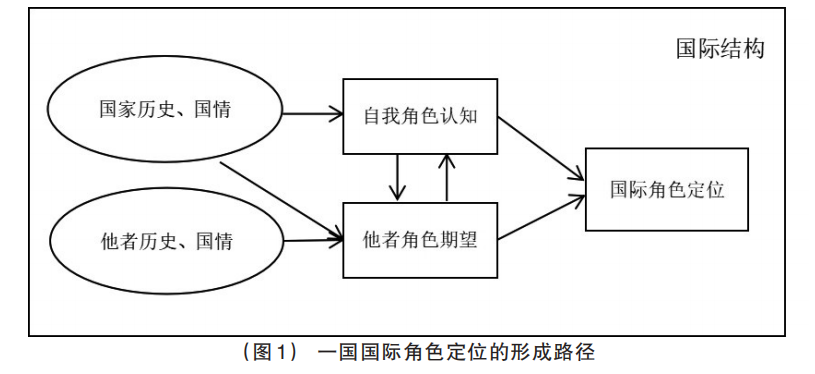

一国的国际角色由国家的角色认知与外部国家期望的互动而形成,继而塑造了国家在国际社会中的角色扮演。国家的自我认知离不开对其他国际行为体的认知,其对外行为也深受国际力量对比及他国内政外交的影响,也就是说,一个国家的角色及衍生的外部行为是由认知和期望的双向互动建构的(如图1)。

具体来说,从国家内部看,民族文化、地理位置、自然环境、国家实力等国家的特性在决策者形成自我认知时将发挥重要作用[7] 96。历史悠久的国家在塑造国家角色时往往更容易受到内部因素的影响[8]。从国家外部看,国际地位通常会限制一国国际角色的形成,国际地位又通常与国家的人口、资源、经济发展水平、军事水平等指标密切相关。然而,国际角色并非仅仅受限于国际权力结构,如国际社会文化、国际制度等组织结构和文化结构也可能对一国国际角色造成影响[8]。 正所谓“旁观者清”,不同于受历史固化影响较深的“自我”,在对一国的角色认知上,他者更容易感知一国在现实国际体系的地位。当然,他国的期望也会受到其国内情况、对象国国内情况及其自我认知的影响。例如,布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)就曾在综合考虑中国实力在全球权力分配格局中的相对凸显而可能对于世界造成的影响后认为,中国虽然有较大的潜力,但没有足够的余力来像美国一样进行国际秩序的建设。虽然中国在美国衰落的背景下相对崛起,但其对于国际社会的影响将极为有限[9]。

在角色定位的形成中,不同行为体是否能够达成角色共识(consensus)也极为重要。当不同的行为体相互同意彼此对某个角色的期待时,就产生了角色共识[10] 76。而当不同的行为体对一国的角色产生认知分歧时,就会发生角色冲突(conflict)。角色冲突一方面可能来源于国内不同政党、民族、群体对本国角色的分歧,也可能产生于自我认知与他者期待的分歧。因此,一国在内政外交中常常需要协调各类行为体达成对本国的角色共识。

由于一国的角色认知深受地理位置、历史文化传统的影响,其外交理念有着一定的选择偏好,具有延续性和稳定性的特点。正如亚历山大·温特(Alexander Wendt)的建构主义理论指出:“结构包含三个主要因素,最根本的因素是共有知识——国家在特定的国际环境中共同具有的理解和期望;其次是物质性因素,它只有通过社会性结构才能对国家的行为起到有意义的影响;最后是社会结构存在的条件,社会结构的形成与存在是国家社会实践的结果,国家之间的互动造就了社会建构。”[11] 190在温特看来,共有观念建构国家身份,引导国家选择何种角色扮演。这也就使得国家角色存在着一定的相对稳定性,为其他国家对其的角色预测和期待提供了清晰可观的路径。当然,国际角色并非一成不变的。文化与观念固然具有一定的稳定性,但也具有一定的可变性,因此,国家角色总是伴随着非静止状态的国内外环境,在一国与其他行为体的交往中发生相对变化,进而,国家行为和对外政策会“围绕着国家在国际体系中的角色的定位和再定位”而变化[12] 3。

二、国际角色定位对一国公共产品供给的影响

1954年萨缪尔森首次对公共产品做出明确定义,即消费者对该产品的消费不构成竞争,不影响其他人对该产品的消费[13] 387-389。通过实践的不断发展,国际公共产品的形式主要包含:多边、区域性的国际规则;主权国家为执行国际规则所构建的运行平台或载体,以及为解决专门国际经济问题而提供的援助;强势的私人机构(如跨国公司等)或具有资金优势的非营利组织,为推动全球经济治理承担的责任或提供的服务。

关于国际公共产品的供给,布鲁斯·拉西特(Bruce Russett)等人从供给主体出发,提出了六种可能的决策:第一,通过本地区霸权国家施压获取区域公共物品,借助其政治经济优势迫使成员国付出代价;第二,区域内一个或几个成员承担成本;第三,让成员国得到相应的奖励,鼓励它们积极提供;第四,区域集团凭借成员国私人产品诱使域外国家参与;第五,通过达成共识来增强区域认同的供给机制;第六,通过建立区域组织,区域成员国相互合作,通过一系列协议共同提供[14]。从区域公共产品的供给模式来看,目前世界上主要存在“欧盟模式”“美国模式”“东盟模式”和“中国模式”四种模式[15]。

从角色的视角来看,一国的对外行为通常与国家的角色定位密切相关,而一国的国际公共产品供给路径深刻体现着国家的国际行为方式与对外政策倾向,在很大程度上是国家权力分配的反映,与国家的国际地位及实力相匹配[16]。从国际体系的权力结构出发,被定义为“大国”“强国”的国家通常在对外政策上更加积极主动,会承担起国际公共产品供给的主要责任,在国际社会各种场合做出积极承诺。相应地,它们也会从中收获更多的声誉及国际权力;而相对而言的“小国”“弱国”通常会选择中立或依附于某个大国,以便获得大国提供的国际公共产品。权力结构主要影响一国提供国际公共产品的能力与意愿,而国家的特性则通常影响国家提供国际公共产品的对象与方式。例如,一国在提供联盟等安全性公共产品的时候,长期形成的观念、认同、规范和文化等特性往往会在其构建联盟关系的过程中发挥重要作用,从而促使其提供的安全性公共产品同样也具备这些特性。托马斯·里塞·卡彭(Tomas Risse Kappen)以北约为案例,考察了文化认同和共同理念等因素在建构联盟关系中所起的作用,发现西方国家之间在共同的价值理念、宗教文化和社会制度的基础上形成了多元安全共同体,这些规范将进一步加强各行为体共同意识和集体认同。因此,冷战虽已结束,西方的价值观和共同体意识却能够进一步得到增强,这也使得西方国家在美国主导的安全机制内能够视彼此为和平伙伴,在国际政治领域克服合作障碍[17] 78。卡赞斯坦(Peter Katzenstein)认为,当国家在意识形态团结和国家安全考虑之间进行权衡时,其成本计算必然会受到自身意识形态的影响[18]。与美国相比,前苏联继承自沙俄帝国的不安全感与大国沙文主义则使其主导的公共产品供给机制更具有等级制的特征。在紧张的国际环境中,成员国的不安全感持续增强,华约被运作成一个政治经济军事高度一体化的组织,其中,政治协商委员会负责协商和决定缔约国的国防、政治、外交和经济等重大问题,导致很多主权国家失去了自主权,被笼罩在前苏联的控制之下。

在参与国际事务和提供国际公共产品的过程中,决策者需要遵循角色定位,充分考虑国内民心和外国预期。以美国为例,其在提供反恐安全类公共产品的过程中,从“9·11”事件至2021年,美国在全球85个国家开展反恐行动,反恐战争上的支出约8万亿美元,导致全球直接死于战争暴力的人数在89.7万到92.9万人之间,其中美军死亡约7000人,其他国家平民死亡在36.3万到38.7万人之间,战争造成的难民和流离失所人口超过3800万。为稳固民意、获得选票,奥巴马、特朗普和拜登都曾向公众承诺减少对外军费开支、退出阿富汗战场等。但长期且巨大的投入与牺牲不仅令国内民众对美国的反恐能力感到质疑、对政党的信心下降,也完全不符合海外地区及盟友对美国的安全期望。

随着国际竞争的日趋激烈,国际公共产品经常被视为扩张权力和势力范围的工具。如面对全球和发展中国家的巨量基础设施投融资需求缺口,以美国为首的七国集团(G7)试图采取“竞争替代”而非“合作互补”的方式。在印太地区,以提供区域公共产品的方式包围遏制中国的意味尤为明显,美、日、澳联合推行的“蓝点网络”计划正在形成将中国排除在外的统一标准,对外援助俨然成为了美国落实印太愿景的重要政策工具。但同时也必须看到,由于国际公共产品的供给依赖于供给国的能力、权力与观念,因此提供国际公共产品的范围、内容、偏好、方式深受供给国个体发展水平与认知水平的影响,且与供给国的国际角色定位直接相关。

作为亚洲大国,中国自古在地缘政治上处于东亚地区的中心地位,并在国际公共产品的供给中扮演着重要角色。源远流长、一脉相承的中华文明孕育了中国独特的政治文化,其鲜明的文化特征保证了中国国际角色及外交战略的稳定性,并深刻体现在中国从古至今公共产品的供应路径之中。同时,由于国内外各要素与互动结构不是静止不动的,中国的角色定位与对外行为方式也并非一成不变。其中,中国古代汉朝至清朝初期、改革开放至今两大时间段的国际公共产品供给路径较为清晰,若将改革开放前期与近年进行对比,可以发现前后两个时期中国的国际角色定位与对外供给路径也存在一定差异。古代中国、改革开放伊始的中国以及处于“百年未有之大变局”之下的中国,分别处于不同的国际/地区体系和不同的社会发展阶段,在从孤立到融入全球化的过程中,其自我认知和外部期待都存在较大的不同,扮演的角色也呈现较大差异,因此其提供国际公共产品的方式、内容也截然不同。

三、中国国际角色定位的演进

(一)汉朝至清朝初期:“天朝上国”

中华文明在古代东亚体系中始终占据绝对优势,原因之一在于其具有连续性和包容性。历史上曾有许多游牧民族入侵中原,但最终都融入中华文明,被彻底地中国化。此外,古代中国处于孤立的东亚地区之中,高山、沙漠和海洋成功地阻断了东西方文明之间的大规模交往,避免了如古埃及、古巴比伦等因帝国征战导致的文明断层[19]。因而,中华文明的发展并未有明显的中断期。另一个原因则在于中华文明的相对先进性,相较周边国家,古代中国拥有先进的农业、手工业发展水平、稳定的社会秩序、完整的政治组织形式以及成熟的伦理观念、意识形态,并在经济上占据绝对优势,凭借瓷器和丝绸的出口在对外贸易中占据绝对优势[20] 69。而此时的东亚各国仍处于文明萌芽期。日本列岛在中国汉朝时期还未形成统一的国家概念,早期以个别或团体的形式向中原进贡;朝鲜半岛北部地区(卫氏朝鲜)及南越国(越南)在汉武帝时被纳入了中国的管辖范围;中亚、蒙古等国长期处于居无定所的游牧状态;贵霜国(西印度)内仍存在许多社会结构不同、发展水平迥异的地区,还未形成高度集中统一的政治实体。

在这种强弱之分明显且较为孤立的地区环境中,以古代中华帝国为核心的等级制网状政治秩序体系——朝贡体系就此形成。其中,“朝”指的是藩国使臣觐见天子,“贡 ”指向天子供奉的物品。空前繁荣且文化开放的唐朝打开了中国古代外交的新局面,将更多的周边小国吸纳入朝贡体系之中。公元660年和668年,唐高宗帮助新罗先后灭百济和高句丽,新罗得以统一朝鲜半岛,并与唐帝国建立了十分密切的关系[21] 224,此时中亚、西亚地区的康国、吐火罗、拔汗那、史国等都属于唐朝的势力范围,南亚地区的印度、尼泊尔及斯里兰卡与唐朝遣使通好。在明朝,由于明太祖朱元璋奉行“怀柔远人”之道,中外封贡关系在这一时期空前活跃[21] 367,仅《明史·外国传》记载的朝贡国就已达86个。

由于中心与边缘、君与臣的界限较为明显,而中国又在地区体系中占据绝对优势,古代中国的统治者将这种外交关系下的体制视为“华夷秩序”,作为天子“君临天下”及“大一统”思想的外部延伸[22],“天下观”由此成为中国看待世界的独特视角。中华文化被认为具有“放之四海而皆准”的优越性,中国内部的封建等级关系也被统治者扩展到了中国与外部交往的关系之中。中国视自己为宗主国,而其他小国则为藩属国,处在中国的庇佑之下。但与近代西方资本主义国家建立的殖民体系与狭隘的民族主义不同,深受孔孟之道影响的中国在对外交往中讲求“以和为贵”,朝贡者向中国君主献上贡品,君主同样也以礼相待,回赠物品,而非带有掠夺和奴役的性质。此外,中国一直将自己视为远超别国的“天朝上国”,在朝贡往来中为了彰显国富民强,往往给予来朝者远多于贡礼的回礼,并在一定限度内乐于充当周边小国的保护者和地区矛盾的调停者。

由于古代中国在军事、经济、文化、政治体制等各方面具有一定优势和吸引力,周边国家自然而然也对中国产生了角色期待,多派遣使臣来华获取政治与经济利益,以朝拜来换取丰厚的回礼。正如南宋初期蒲甘国(位于缅甸)使臣入朝,宋高宗令“本司依来体例计价,优与回赐”[23] 7862。部分国家还希望中国在别国来犯时提供军队支援。明清时期由于实施严格的海禁政策,中国实际上并没有对东南亚产生较强的政治影响力,各国对中国的“天朝上国”地位有多强的认同感还有待考证,但越南、暹罗等国仍对中国抱有一定角色期望,希望通过朝贡关系从中国获取政治承认或政治安全[24]。

(二)改革开放前期:积极融入国际社会的参与者

邓小平于1978年建设性地提出改革开放战略,令中国得以赶上20世纪80年代开始兴起的全球化浪潮,中国与世界各国之间的联系变得紧密起来。改革开放初期,中国在努力进行社会主义建设的同时,致力于融入越来越多极化的国际体系,与美欧改善了外交关系。继恢复在联合国和世界银行的身份后,又先后加入了国际货币基金组织和世界贸易组织,逐渐完成了由“有限参与者”到“全面参与者”的转变。在中国加入世贸组织后,经济贸易往来成为中国与外部世界的重要纽带,中国开始加速与全球产业链供应链的融合,由此开启了新的全球化进程。

这一阶段中国的角色认知立足于社会主义的国家性质及初级阶段的基本国情。为了追赶全球化浪潮,缩短与发达国家的差距,中国将提升发展水平作为首要任务,同时贯彻和平的外交政策,致力于为本国及世界各国营造良好的发展环境。1975年邓小平在第六届联大特别会议上作出了中国“永不称霸”的承诺,这是中国对“和”思想的传承,也是中国对本国角色作出的准确判断。中国始终以开放融入、多边自主、和平发展的原则作为自身国际角色界定的基石,由此塑造了中国在国际社会中扮演的角色和对外行为。在这期间,美西方仍占据国际格局中的主导地位,由于自身发展水平和西方主导的国际政治经济体系的限制,中国主要以参与者的身份介入到国际事务的处理之中。

随着改革开放的深入发展,中国逐渐摆脱了近代积弱落后的形象,国际社会对积极与世界接轨的新中国产生了新的期待。随着中国的进一步发展,其庞大的市场和廉价的劳动力资源吸引了美西方的注意力,西方国家开始将过剩的资本、消费品输入中国,并对中国提出了更多开放市场的要求。第三世界国家则希望中国坚守发展中国家的立场,在安理会等各大国际机制及国际会议中为第三世界国家发声。同时,中国的邻国也对其产生了更多期待:东南亚国家希望中国能够积极参与地区建设;日本和韩国希望与中国建立起互补的经济关系;俄罗斯期待与中国交好走出孤立;中亚国家则在反恐安全、能源开发、经贸往来等方面与中国存在合作基础。

然而国际社会也对初露头角的新中国存在许多疑虑。苏联解体和东欧剧变被西方国家视为资本主义的胜利,中国作为世界上仅存不多的社会主义国家,并不被外界看好。一方面,中国逐渐代替前苏联成为了美西方警惕的头号对象,另一方面,第三世界国家担忧中国踏上与前苏联相同的帝国主义、修正主义道路,长期保持观望的态度。因此,为营造更加友好的国际发展环境,中国在坚持“不称霸”承诺的同时,还注重塑造“负责任的大国形象”,在国际上将自身的对外政策同前苏联的错误外交路线相区分,从而获得了更广泛的国际认同。

(三)世界变局之下:推进全球治理的建设者

近年来,国际秩序的主要设计者与国际公共产品的主要供给者——美国的自身实力正在衰退,随着多边贸易体制的参与者和参与规模不断扩大,美国提供国际公共产品的难度在增加,提供意愿也在不断下降,尤其在特朗普时期甚至出现多次“退群”,已经开始由国际公共产品的提供者向破坏者转变。而全球化和新一轮科技革命正在为多边合作增添新内容,现有全球治理秩序早已不能满足新领域对公共产品的需求。

在这一阶段,中国的角色转变体现在以下几个方面:首先,综合国力的不断增强使中国不再将自己限制在参与者的角色定位上,而是寻求新的角色突破,期待成为国际社会的建设者、完善者。正如习近平所说,“中国的发展得益于国际社会,也愿为国际社会提供更多公共产品”;其次,凭借多年积累的实力与影响力,中国开始加大“文化大国”的宣传力度,越来越多地在国际舞台展现对本国文明的认同感与自豪感;再次,中国领导人始终保持清醒的自我认知,明白本国与美西方发达国家还存在一定发展差距,也深刻认识到中国的对外交往必须坚持“和”的思想与和平共处五项原则,以打消他国对中国的误解。

事实上,世界对中国的角色定位也有了新的认知变化。改革开放以来,中国的发展成就有目共睹,国际影响力也在不断增强。2010年,中国超过日本成为世界第二大经济体,并在世界银行和国际货币基金组织中获得第三大投票权。国际社会将更多的目光聚集在中国,希望中国能够为世界作出更大的贡献。随着全球治理陷入僵局,这种国际角色预期的正负效应正日趋加剧。以美国为首的发达国家担心中国挑战以己为核心的国际秩序,因而大力鼓吹“中国威胁论”,要求中国承担更多的国际经济责任。美国甚至无端污蔑中国为“修正主义”国家,称中国正在破坏现有国际秩序[25];欠发达地区的国家在与中国建立起日益亲密合作关系的同时,希望中国能够带头变革不合理的国际体系与秩序,同时搭乘中国发展的快车;俄罗斯、日本、韩国、印度等周边大国一方面希望与中国加强经济合作,获得更多经济利益,另一方面又担心中国会成为自身地区影响力扩张的障碍。为了同各国继续维系友好关系,中国选择依据实际情况在平等互利的基础上承担大国责任,而非大搞强权政治、将自己视为单一的领导者和世界的中心。

四、中国国际公共产品供给路径的演进

(一)汉朝至清朝初期:特殊等级制下的单向供给

受古代中国的国际角色定位及国际力量对比的影响,朝贡体系表现出一种特征,即并不严格的等级制度,中国在与外国来往时,往往会采取“不干涉”的立场,尽量避免介入外部纷争或各国内政。在宽松的等级制下,各国仅仅通过派遣使臣、上贡少量物品,便可获得政治及经济上的好处。除了中国以外,其他国家没有能力也没有意愿向本地区提供公共产品。因此,古代中国国际公共产品的供给路径表现为一种特殊等级制度下的单向供给。其中,“礼治”是其公共产品供给的一大特征。古代中国的“礼治”一方面讲究“礼尚往来”,大小国进行互惠的利益交换,实现地区的和谐;另一方面强调权力的维系,中国通过册封仪式赋予小国政权合法性,彰显中国的权威[26]。

在这一阶段,供给内容主要涉及文化、经济和安全领域。中国的文化公共产品供给以潜移默化的被动传播为主要途径。中华文化对东亚地区的文明构建影响深远,当前,东亚文化圈[ 东亚文化圈狭义上主要指东北亚地区,广义上还包括东南亚的越南、新加坡等区域。]仍保留某些古代中国传统的文化特征。古代中国的文化输出主要体现在两方面,其一是儒家思想与“和”的观念。如在高句丽小兽林王二年(372年),儒学正式立足朝鲜半岛[27],朝鲜儒学的正统国学——朱子学,就是继承自中国明朝时期朱子儒家学说。“和”的观念来自于中国古代的阴阳五行学说,强调的是不同事物的相互依存和共生,有“和合”“和谐”之意。韩国新罗时期著名佛学家元晓的“和诤”理论就深受“和”思想的启发,讲求各种思想的并存[28]。“和”思想同样也是日本传统文化的渊源之一。日本在8世纪改名为“大和”,自称“大和”民族等行为就深刻体现了其对“和”文化的重视与认同。其二是汉字的传播。如费正清所说,“倘若没有汉字的影响,东亚必然不会成为世界文明中如此独特的一个整体”[29] 6。隋唐时期汉字的广泛传播,对东亚尤其是朝鲜半岛和日本的文化建构意义重大。

大部分情况下,朝贡体系都是以中国文化传播和贸易最惠国待遇为核心内容的[30]。开放互市是古代中国给予朝贡国的经济公共产品之一。互市源于两汉时期,产生的主要原因在于汉王朝的农耕经济与周边游牧经济存在很强的互补性,并且由于周边国家对中国的经济依赖更大,汉朝得以把控互市的对象国、方式、地点及时间[31] 135。获得与中国的互市资格便成为各国前来朝贡的重要目的之一。丝绸之路也是古代中国提供的重要经济公共产品。丝绸之路分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。陆上丝绸之路的开辟归功于西汉时期张骞出使西域,该通道以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国。海上丝绸之路则形成于秦汉时期,是已知的最为古老的海上航线。丝绸之路的开辟为古代中国与外国交通贸易和文化交往提供了便利,在千年后的今天仍存在极大的价值。

安全公共产品的供给集中在中国明朝时期,主要目的是维持地区的稳定秩序。如明征安南战争是由于篡位的黎氏政权并不具备合法性,损害了明朝的礼治秩序,还频繁入侵占城和中国边境。万历援朝战争则出于保护藩属国和边境的意图,抗击日本丰臣秀吉政权对朝鲜李氏王朝的入侵。明朝郑和下西洋前,东南亚爪哇、暹罗、苏门答剌、占城等国关系紧张,地区环境动荡。通过郑和下西洋,明朝调和了周边国家之间的矛盾,维系了地区的和平与安定[31] 380。

(二)改革开放前期:在原有机制下的合作供给

冷战结束后,经济全球化和国际格局的多极化趋势都在不断增强,非传统安全问题凸显,发达国家和发展中国家对各类国际公共产品产生了新的需求。发达国家的发展速度逐渐放缓,注意力也转移到了气候治理、海洋保护等环境问题上,先后促成了《联合国气候变化框架公约》《联合国海洋法公约》等多个国际规则的制定。苏联解体在欧亚大陆上催生了许多新的独立国家,壮大了民族国家的队伍,也产生了大量民族纠纷和边界问题。中东等地隐藏在冷战之下的矛盾也显露出来,恐怖主义、民族分裂主义、极端宗教主义在局部地区盛行,各国人民的安全面临着新的威胁。新兴国家的国力和影响力在不断增长,渴望打破西方世界主导的国际秩序对发展中国家的束缚,获得更广泛的发展机会。

在这一阶段,中国提供的公共产品主要集中在安全产品和经济产品两方面内容。中国参与提供的安全类公共产品分为传统安全和非传统安全两大领域。在传统安全领域,一方面,中国积极响应联合国框架下的各项安全倡议,参与了国际军控、裁军和防扩散进程,是《不扩散核武器条约》缔约国,于2014年成为“核供应国集团”的成员国,与“瓦纳森安排”“澳大利亚集团”等多国出口控制机制开展多次对话,为解决朝鲜核问题参与多轮六方会谈等,坚决维护世界和地区的和平。另一方面,中国积极参加联合国组织的维和行动,向刚果(金)、利比里亚、苏丹、黎巴嫩等多地派遣维和部队。中国缴纳的联合国会费及维和费用也在逐年上涨。非传统安全产品的提供主要体现在对反恐和环境保护问题的关注。国际反恐行动中,中国通常主张在联合国和既有国际组织的框架下形成反恐合力,与周边国家进行信息互通,开展多边行动;在全球环境问题上,中国坚持参与气候治理谈判,但多作为全球气候治理行动的“跟随者”[32],维护“共同但有区别的责任”的治理原则,在各大公开国际场合强调《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》的重要性。此外,中国在2001年主导创建了上海合作组织这一制度性安全公共产品,与中亚、俄罗斯、巴基斯坦等国就欧亚地区的安全与稳定达成合作。

经济公共产品的提供突出体现为中国对国际经济规则的维护与创新。在全球层面,自加入世贸组织后,中国在对外贸易中始终遵守世贸组织的宗旨、原则及各项具体规则,参与多轮贸易谈判,发挥中国巨大的市场潜力,主动寻求分歧解决之道,逐渐由有限的局部开放转变为全方位、多层次的开放。为达到世贸组织的门槛,中国多次主动降低关税总水平,逐步取消20世纪90年代初存在的1200余种非关税措施,降低外资准入标准,开放服务贸易领域,并为此修订了相关法律法规。中国积极参与以二十国集团为代表的全球经济治理机制,与相关国家进行宏观经济政策协调,推动国际货币基金组织等国际金融机构改革[33]。在地区层面,1991年,中国加入了亚太经合组织,积极推动区域贸易自由化,为区域一体化建设作出了贡献。为应对1997年亚洲金融危机,当时经济实力较弱的中国仍为泰国、印度尼西亚、马来西亚和韩国提供了大量援助,并保持了人民币汇率的基本稳定。此外,中国与俄罗斯、印度、巴西、南非创新了南南国家的合作方式——金砖国家,整合各地区新兴国家的力量。

(三)世界变局之下:彰显大国责任的多元供给

这一时期各国对国际公共产品的需求发生了一些新的变化:新兴国家在经历高速发展后,渴望扩大国际影响力,获得更多的国际话语权;欠发达地区需要获得更多的援助进行现代化建设,获得后发优势;发达国家对国内政治投入了更多精力,并试图维系西方主导的国际秩序。但难以回避的是,全球化过程中积累的难题已经到了当前全球治理体系无法解决的地步,各国内部矛盾逐步累积,一些国家开始转向保护主义立场,全球经济进入低速发展阶段。金融危机、新冠疫情削弱了国际秩序的有效性,并放大了原有治理机制中的结构性缺陷。地区冲突和民族矛盾正在破坏和平发展的环境,2022年爆发的俄乌冲突及随后西方对俄罗斯采取的一系列暴力制裁措施,更是沉重打击了全球治理体系。此外,由于全球化进程受挫,区域合作逐渐代替全球层面的多边合作成为各国外交政策的重中之重,在全球治理失序的背景下,地区内及地区间的国家对区域性公共产品的需求正在增长,区域性公共产品的供给正成为合作的新态势。

在这一阶段,中国的国际公共产品供给呈现出多元化的趋势,即在层次上全球与地区并行,在内容上制度产品、理念产品和物质产品并重。首先,中国继续通过既有的国际机制提供部分国际公共产品,并积极促进相关机制的完善。近年来,中国在联合国等国际框架的对话平台中,越来越注重团结发展中国家。中国持续加强了在金砖国家、二十国集团(G20)、亚太经合组织(APEC)、上海合作组织等全球或地区治理平台建设的参与力度,同时通过这些平台倒逼世界银行等全球机构治理规则的调整[34]。具体而言,借助金砖平台,中国领导人多次向世界展现中国维护多边主义和广大发展中国家利益的立场。在新冠病毒大流行期间,中国自觉履行了大国责任,向世界其他国家输出医疗物资、抗疫经验技术及“命运共同体”精神。面对经济衰退的国际现状,习近平在G20第十六次领导人峰会上提出了“团结行动、共创未来”的中国方案。在参与世界贸易组织的磋商过程中,中国始终坚持“以开放求发展、以合作谋共赢”的原则,在世贸组织关于电子商务和投资便利化等新兴规则的谈判中发挥引领作用[35]。

其次,中国不再局限于在西方国家设计的国际机制框架下提供公共产品,而是以协商合作的方式,引领制度性公共产品的创新。为了促进地区一体化发展,中国在东亚地区提供了更多的区域性公共产品。目前,中国已经广泛开展同周边国家的区域制度化合作。中国与东盟国家已经形成了以中国-东盟自贸区、“10+1”“10+3”、东盟地区论坛、澜沧江—湄公河合作机制为平台的成熟框架,与中亚地区开展“中国+中亚五国”元首峰会。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、亚洲基础设施投资银行(AIIB)也是中国同地区国家经过多方协商达成的制度安排。中国发起的“一带一路”倡议更是惠及沿线的发展中国家和欠发达地区,为这些国家带去了基础设施建设、资源开发、医疗服务、疫情防控、金融投资等多种公共产品。当然,“一带一路”倡议的作用和价值远不止这些。“一带一路”源自古代中国的“丝绸之路”,其规划与设计处处彰显中国特色,已成为连接中国与沿线各国互联、互通、互信的重要纽带。

再次,中国加大了理念类公共产品的供给力度。维系公共产品的供给协议有赖于各成员国形成一致的供给理念。中国在提供国际公共产品的过程中一直秉承平等互惠的原则,有别于部分发达国家和国际机构,中国在投资和贸易协定中不添加政治附加条款,始终继承并秉持“不干涉”的原则与“和”的理念,展现出负责任的大国风范。在各大国际公开场合发言以及建设“一带一路”、中国-东盟自贸区等区域机制的过程中,中国一直强调“人类命运共同体”“区域命运共同体”理念的推广。“共同体”思想源自中国传统和合文化和马克思主义,中国的发展实践赋予了其更强的生命力。这种互利共赢的合作理念在一定程度上有助于规避公共产品“私物化”的风险,构建和谐的新型国际关系。在这种理念的指导下,中国为地区矛盾与冲突的缓和作出了一定贡献,如在联合国安理会及其他重大场合多次发出呼吁,继续推动朝鲜半岛开展和平对话协商;通过斡旋促成沙特阿拉伯和伊朗的复交,并在中东地区引发和平的外溢效应。

五、结语

从古代中国到当代中国,除了清朝的“闭关锁国”时期,中国都或多或少主动参与了国际公共产品的供给,即使是内忧外患的近代,中国的反封建革命、民主主义运动都给予了世界反压迫人民争取独立斗争的启发,中国人民坚持不懈进行反法西斯斗争直接推动了第二次世界大战的结束,新中国的成立更是鼓舞振奋了世界上其他殖民地和半殖民地国家。由此可见,中国的国际公共产品供给始终具备以下几个特征:

第一,重视对周边国家的产品供给。从古至今,中国一直将周边国家视为地缘战略的重心。古代中国将自身视为朝贡体系的中心,东亚、南亚、中亚等周边国家则是该体系的重要组成部分,而由于与亚洲之外的地区交流较少,尤其对西方各国不甚了解,地区之外的国家并未被纳入该体系,也未成为中国提供国际公共产品的对象。中国通过古代丝绸之路、册封、互市等方式向周边国家提供公共产品,以此从对方那里获得对其地位的认同。在改革开放初期,中美建交使中国基本摆脱了被封锁和孤立的状态,为周边外交工作的开展提供了契机。伴随着中国经济实力的增长,西方炮制的“中国威胁论”开始在周边地区传播[36],由于与周边国家维持良好的关系是自身稳定发展的前提,参与周边国家的公共产品供给在中国外交战略中的重要性不断显现。为此,中国开始更多地为地区议题出谋划策,在柬埔寨问题、朝核问题及东南亚金融危机的缓和上发挥着重要作用,并积极参与地区一体化建设。当前,美国企图通过所谓的印太战略强化与印太国家的往来,对华形成包围圈,周边国家更是成为了中国防范风险重要的战略阵地,也是推广中国全球治理方案的试验场[37]。因此,中国在警惕美西方拉拢周边国家的同时,坚持以公共产品的供应来稳固在东亚、东南亚、中亚地区的影响力,在充分尊重各国主权的基础上,让各国都参与到全球治理中[38],形成利益共同体。

第二,传承“和合”理念。“和合”理念来源于中国的优秀传统文化与思想。“和合”可被译为“和睦、同心”,强调世界是人与万物的一体性存在,构成世界的诸多要素在矛盾与融合中共同发展演变,然后产生新要素、新事物、新生命,促进客观世界不断发展变化。因此,“和合”理念既强调天人合一、相互联系的宇宙观,又讲求尊重差异、和而不同的社会观。在该理念的影响下,相比同期的威斯特伐利亚体系,古代中国基本维系了一个较为稳定的地区环境。据统计,在明朝完全建立起朝贡体系,到1841年体系开始走向瓦解,这期间仅仅发生过两场中国与其他国家的战争,即1407年中国出兵越南与1592年中国援助朝鲜抗击日本丰臣秀吉政权[39]。改革开放后,中国延续了“和合”理念,邓小平提出“和平与发展是当代世界两大问题”的新论断,取代“战争与革命”这一旧的时代主题观。习近平在结合新时代背景、吸收“和合”观念的基础上创造性地提出了“人类命运共同体”理念。中国在向外提供公共物品时一直都坚持“以和为贵”的态度,寻求与其他国家的和谐共进。

第三,以“不干涉”原则为指导思想。中国政府一向反对干涉他国内政,反感通过提供公共产品的方式进行政治、价值观的强制输出。在朝贡体系下,中国对朝贡国的影响更多体现在文化的感召力与关系隶属上,各国内部事务并不属于中国管辖范围。无论追溯到明万历援朝战争,还是新中国抗美援朝战争,中国军队在对方国家停留的时间都是以对方国家恢复秩序的时间为限。1955年,周恩来在印度尼西亚万隆举行的亚非会议上正式提出“不干预或干涉他国内政”的基本外交原则,并被历任领导人所继承,成为中国外交政策奉行的基石之一。在调解缅甸、阿富汗和孟加拉国等国内冲突中,中国政府都是以和平协商作为主要手段,首先通过与主权国家政府进行双边磋商介入,然后逐步扩大对话范围至反对派团体或反对党。对于西方屡次采取的“人道主义干涉”行动,中国一直坚持对每一个事件做出独立自主的判断,寻求通过公正的国际机构和程序来决定干预标准,并要求人道主义干涉的手段必须服从人道主义目的。

在不同时期的国内外因素相互建构下,中国的国际角色定位发生了明显变化,在不同的角色认知及角色期待下,中国的国际角色扮演存在差异性,并深刻影响着中国国际公共产品的供给路径。相比古代中国,当代中国显然更加注重在公共产品供给过程中融入开放、平等、合作的理念,向外推介具有中国特色的发展道路,其所处的国际体系和外交行为都更加成熟,外交环境和合作对象也不再局限于东亚地区,而是真正遍布全世界。踏入新发展时期的中国与新中国成立初期、改革开放初期的中国相比也有了巨大的角色定位差异。中国不再是被动地通过西方主导的国际机制来提供国际公共产品,而是在部分发达国家回归保守主义后,以更自信、更负责任的姿态主动担起弥补国际公共产品空缺的重担,并且越来越重视文化观念、规则类国际公共产品的创造,在各大国际公开场合提出了全球治理的中国方案。

中国是全球治理的积极推动者,也是多边合作的重要引领者。在经历了战争、革命、改革后,中国重新成长为一个世界大国,踏上了中国式现代化发展道路,与此同时,中国渴望得到世界的认同,也乐于以国情为基础为世界各民族的发展作出贡献。2008年金融危机以来,中国和世界各国都越来越清晰地认识到发达国家全球治理模式的弊端。中国向外提供国际公共产品既有益于弥补公共产品的不足,维系和平的发展环境,也有助于中国传播和平外交理念,化解大国围堵带来的地缘政治风险和“脱钩”风险,提高国际话语权和国家影响力。随着中国进入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,创新国际公共产品供给的中国方案已经成为中国“软平衡”方略的重要一环,无论对历史的传承、自身发展、全球和地区建设还是多边体制的变革都有重要意义。

[参考文献]

[1] Igne Kaul,Isabelle Grunberg,Marc Stern.Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

[2] 乔治·H·米德.心灵、自我与社会[M].赵月瑟,译.上海:上海译文出版社,1992.

[3] 中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书·社会学[M].北京:中国大百科全书出版社,1991.

[4] K.J.Holsti.National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy[J].International Studies Quarterly,Vol.14,No.3,1970.

[5] Michael A.Brittingham.The'Role'of Nationalism in Chinese Foreign Policy:A Reactive Model of Nationalism & Conflict[J].Journal of Chinese Political Science,Vol.12,No.2,2007.

[6] Holsti K J.National role conceptions in the study of foreign policy[J].International studies quarterly, Vol.14,No.3,1970.

[7] Naomi B.Wish,"National Attributes as Sources of National Role Conceptions:A Capability Motivational Model",in Stephen G.Walker,ed.,Role Theory and Foreign Policy Analysis.

[8] 袁伟华.对外政策分析中的角色理论:概念解释机制与中国—东盟关系的案例[J].当代亚太,2013,(1).

[9] 兹比格纽·布热津斯基.战略远见——美国与全球权力危机[M].洪曼,手卉芹,何卫宁,译.北京:新华出版社,2012.

[10] Biddle B J.Recent developments in role theory[J].Annual review of sociology, Vol.12,No.1,1986.

[11] 亚历山大·温特.国际政治的社会理论[M].秦亚青,译.上海:上海人民出版社,2000.

[12] Le Prestre, Philippe G.Role Quests in the Post-Cold War Era: Foreign Policies in Transition[J].Quebec:McGill-Queen's University Press,1997.

[13] Paul A. Samuelson.The Pure Theory of Public Expenditure[J].The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No. 4, Nov., 1954.

[14] 布鲁斯·拉西特,哈维·斯塔尔.世界政治:供选择的菜单[M].王玉珍,译.北京:华夏出版社,2002.

[15] 郑先武.国际关系研究新层次:区域间主义理论与实证[J].世界经济与政治,2008,(8).

[16] 刘雨辰.从参与者到倡导者:中国供给国际公共产品的身份变迁[J].太平洋学报,2015,(9).

[17] Risse‐Kappen T.Domestic politics and norm diffusion in international relations: Ideas do not float freely[R].Routledge,2017.

[18] Peter Katzenstein.The culture of national security: Norms and identity in world politics[M].New York:Columbia University Press,1996.

[19] 孟宪实.中华文明为何从未中断[J].人民论坛,2017,(25).

[20] 张峰.国际体系与中外关系史研究[M].上海:中西书局,2012.

[21] 袁南生.中国古代外交史[M].长沙:湖南人民出版社,2017.

[22] 何芳川.“华夷秩序”论[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1998,(6).

[23] 徐松.宋会要辑稿:八[M].北京:中华书局,1957.

[24] 庄国土.略论朝贡制度的虚幻:以古代中国与东南亚的朝贡关系为例[J].南洋问题研究,2005,(3).

[25] National Security Strategy of the United States[EB/OL]U.S. Department of Defense,2017-12.https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/NSS2017.pdf?ver=CnFwURrw09pJ0q5EogFpwg%3d%3d.

[26] 陈康令.试论传统东亚秩序的礼治:一种分析框架[J].当代亚太,2015,(3).

[27] 潘畅和.儒学与韩国[J].当代韩国,1996,(4).

[28] 魏常海.以“和诤”思想为中心看中韩传统思想与现代化[J].当代韩国,2001,(4).

[29] 费正清.中国:传统与变迁[M].张沛,张源,顾思兼,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2008.

[30] 张锋.解构朝贡体系[J].国际政治科学,2010,(2).

[31] 袁南生.中国古代外交史[M].长沙:湖南人民出版社,2017.

[32] 薄凡,庄贵阳.中国气候变化政策演进及阶段性特征[J].阅江学刊,2018,(6).

[33] 让历史铭记——中国加入世贸组织谈判备忘录[N].人民日报,2005-10-31.

[34] 黄河,王润琦.公共产品与国际经济秩序:起源、当前挑战与重塑[J].太平洋学报,2021,(5).

[35] 朱杰进,魏宇航.中国入世二十年:从艰难融入到部分引领[J].国际观察,2021,(5).

[36] 李开盛.中国周边外交:70年来的演变及其逻辑[J].国际关系研究,2019,(4).

[37] 丑则静.新中国成立70年中国周边外交的发展演进[J].东北亚学刊,2019,(6).

[38] 成志杰.百年变局下新兴大国 合作机制建设理论思路初探[J].决策与信息,2023,(3).

[39] 王俊生.从朝贡体系到命运共同体构建:中国地区秩序的百年重构[J].云梦学刊,2023,(1).

[责任编辑:汪智力]

International Role Positioning and Supply of International Public Goods:

Analysis Based on the Evolution of China's Supply of International Public Goods

LIU Yantong

Abstract: The international role positioning of a country and its derived external behaviors are constructed by the two-way interaction between internal cognition and the expectations of others, while possessing stability and variability. The international public goods supply path of a country deeply reflects its international behavior and foreign policy tendencies, and is influenced by the country's international role positioning. Role theory can provide a reasonable perspective for explaining a country's external behavior. The scope, content, preferences, and methods of a country's international public goods supply are directly related to the international role positioning of the supplying country. The international roles of ancient China, China at the beginning of reform and opening up, and China currently in a state of change are respectively "Heavenly Kingdom", participants, and builders. Compared to the passive nature of ancient China, contemporary China pays more attention to integrating the concepts of openness, equality, and cooperation into the supply of public goods, promoting development paths with Chinese characteristics to the outside world, and its international system and diplomatic behavior are more mature, But what remains unchanged is that China has always attached great importance to the supply of products to neighboring countries from ancient times to the present day, promoting and inheriting the concept of "harmony", and providing public goods to regions and even the world under the guidance of the principle of "non-interference". In the new era, China is an active promoter of global governance and an important leader in multilateral cooperation. Innovating China's solutions for international public goods supply has become an important part of China's "soft balance" strategy, which is of great significance for the inheritance of history, self-development, global and regional construction, and the transformation of the multilateral system.

Keywords: international public goods; global governance; international role positioning; community of shared future for mankind

[收稿日期] 2023-11-20

[作者简介] 刘彦彤,女,山东烟台人,复旦大学国际关系与公共事务学院博士研究生。