[摘 要] 农村人居环境整治是满足人民对美好生活的向往,实施乡村振兴战略的重要任务。作为面向农民生活的治理,其在实践中遭遇农民冷漠和不满的困境,需要激活和重建农民主体性,实现外部行政力量与内部自治力量的融合。在村妇女的“主内”特性及上升地位使其成为重要的治理主体资源,赣州“清洁家园”活动表明借助制度吸纳、事务匹配和双重激励等方式将妇女组织起来后,妇女能够通过调动村内治理资源,明确治理单元,累积自身治理权威等方式参与农村人居环境整治,实现治理的低成本与高效能。基于此,面向农民生活的治理要充分重视并推动在村妇女参与,但同时也应警惕生活化治理事务带来的固化女性家庭角色的风险,真正推动妇女参与公共事务,让妇女在村庄治理中发挥更大治理效用。

[关键词] 农村人居环境整治;农村妇女;农村家庭;农民主体性;妇女政治参与;妇联组织

[中图分类号] C913.68;D442 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2024)03-0049-10

一、问题提出与文献综述

党的十九大报告指出,我国社会的主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,党的二十大报告继续明确提出要坚持在发展中保障和改善民生,不断实现人民对美好生活的向往。美好生活作为生活的一个发展样态,具有历史性,包括丰富高雅的物质文化生活、风清气正的政治生活、有尊严的社会生活和和谐优美的生态生活等四项主要内容[1]。农村人居环境整治作为实现农民对美好生活向往的重要举措,也是实现乡村振兴与中国式现代化的重要内容。2018年2月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》,提出我国农村人居环境状况很不平衡,脏乱差问题在一些地区仍然比较突出,要加快补齐农村人居环境突出短板,为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础[2]。2021年12月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅再次印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025)》,提出要巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果,全面提升农村人居环境质量,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽中国提供有力支撑[3]。

实践中,许多地方在农村人居环境整治工作中出现了多种多样的实践困境,主要表现为两类,一是“干部干,群众看”的冷漠。农民成为旁观者,不仅治理成本高,且未能对农民的环保以及生活观念进行改造。二是“干部忙,群众怨”的不满。农民对干部行为不理解,认为干部不干正事,还可能对干部进行讥讽,甚至进行阻拦并产生冲突。如何破解人居环境整治困境,实现高效治理,是当下学界和社会共同关注的重要问题。

有学者从生活治理视角指出人居环境整治是传统治理事务中主要面向公共领域之外的剩余事务,具有较强的私人性,是农民生活的一部分,因而要“从改造农民的生活空间开始,并通过改造农民的生活实践,最终达到改造农民生活观念的目的,从而实现完整意义上的农民日常生活现代化,进而彻底实现农村现代化”[4]。这意味着平衡硬规则和软治理的关系,即化解乡村治理中的国家化和生活化之间的张力成为关键[5]。换言之,涉及农民日常生活的人居环境整治行动需要实现外部力量和内在自治间的融合,并充分调动和发挥农民主体在基层治理中的积极性[6-7]。

而随着村庄空心化、村庄公共性下降以及村级行政化等影响,农民作为主体缺位明显。重建农民主体性,成为当下实现治理的国家化与生活化有机融合、促进人居环境整治行动有效开展的关键环节。尽管学界形成了重建农民主体性的共识,但仍然存在两个问题,一是具体实践中,对于谁是“具象”农民未达成共识,还需要辨析和确定。二是通过什么方式和机制调动农民参与治理。对此学界主要形成两种观点,一是激活以留守群体为主的村庄内生资源或者说在村资源,例如依托老年人协会等民间自治组织调动留守老年人群体参与治理[8-9],建立妇女自组织推动妇女参与社区工作[10],或是通过党建激活村庄中党员的力量[11]。二是借助和引入外在力量,例如吸引乡贤返乡[12]、借助政策和制度话语提倡在外青年回乡[13]等。

既有研究对重建农民主体性提供了极大启发。农民群体在当前出现分化,生活环境作为不可移动的空间,与在村群体最为息息相关。在村群体既是人居环境整治的最直接受益者,也是人居环境整治内涵观念的作用对象。因此,借助在村群体的力量,重建他们的主体性最为重要。而现有研究一是在选择具象农民时,更多关注留守老人,对在村妇女关注度不高,而事实上,农村家庭对子女教养的关注使越来越多女性主动留家,且社会转型时期农村家庭形成的独特代际分工模式推动农村妇女地位提升[14]。相比老年人,在村年轻妇女不仅对美好生活更为期待,动力更足,而且作为家庭权力主体,影响力也更强。因而推动在村妇女参与农村人居环境整治行动效果更好。二是对在村主体的发掘和调动更多依赖群体的自组织,而这种自组织的形成对村庄社会结构完整度要求较高,因而存在推广限度。本文以案例研究方式,通过呈现和分析赣州“清洁家园”运动,探讨农村妇女在农村人居环境整治中制度化的组织路径和治理机制,从而为其他地方提供一些参考。

二、研究方法与案例介绍

本文材料源于笔者与团队2019年7月在江西寻乌S村进行的为期20天的驻村调研。调研期间,笔者与团队通过半结构式访谈与村干部、乡镇负责人、在村妇女、普通村民等进行了交流,并通过参与式观察了解妇女在人居环境整治工作中的行动,了解和收集了当地有关人居环境整治工作的较为充足的信息。

S村共1600多人,423户,9个村民小组,4个自然村。全村有黎、彭两大姓氏,各自占总人数的50%和40%,不同姓氏间形成自然村聚居形态。当地在大集体时期以种植水稻为主,20世纪80年代分田到户,此时稀土产业逐渐发展,于1995年左右达到巅峰,2000年后逐渐不景气。与此同时,当地凭借独特地理优势推动脐橙产业迅速发展,并形成赣南脐橙这一知名地理品牌,形成较强市场竞争力,经济效益良好。2015年当地遭遇黄龙病虫害,脐橙产业遭到毁灭性打击。但此时当地县城工业园也同步进行了扩张,同时政府扶持引进百香果和三华李等经济作物,促进农民增收。当地产业经济和园区经济发展为妇女提供了就近就业机会,加之为了照顾小孩和家庭,许多妇女选择留村不外出,从而在当地形成中青年男性外出务工,女性在村照顾家庭并挣取经济补贴的村庄格局。

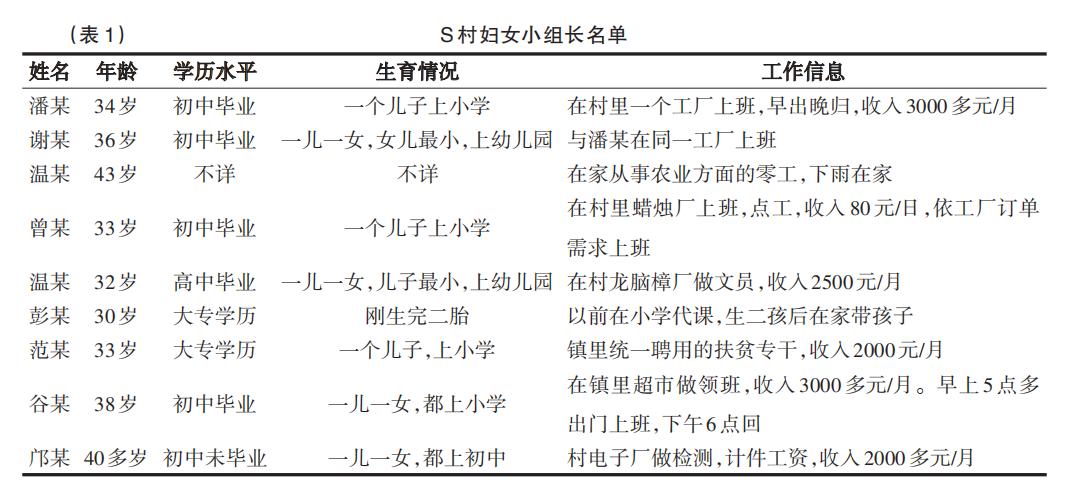

在全国妇联“乡村振兴巾帼行动”号召下,赣州市妇联于2018年5月发起以赣南妇女为主体,在广大农村开展的为期三年的“赣南新妇女运动”系列活动[15]。活动的主体内容之一便是“清洁家园”,要求设立妇女小组长并按照“五净一规范”①的标准检查和督促各家各户进行环境卫生整治。随着当地“清洁家园”活动的开展,S村选出9名妇女小组长,村庄卫生环境有了明显改善——村内环境整洁,所到农户家中皆干净规整。村民都非常欢迎该项活动,认为非常有用。目前当地已从各家各户做到“五净一规范”进行到第二阶段,即整治村内道路两旁环境卫生。妇女小组长人员队伍目前都比较稳定,乡镇妇联主席也对妇女小组长们的工作态度表示高度认可。而设立妇女小组长经济成本极低,每人每月只是象征性补贴100~200元。S村妇女小组长具体名单见表1。

从表1可以看出,妇女小组长年龄集中在30~40岁之间,且具有以下特征:

一是学历大多是初中毕业及以上,具备基本的文化知识水平,对新事物的接受能力相对较强,能够较快接受和理解妇女小组长的身份和工作内容。

二是大多生育了一胎(且多为儿子)或二胎,按当地惯例已经完成生育任务,孩子也过了需要寸步不离照顾的阶段,妇女能够从照顾孩子中抽身,相对有时间和精力参与其他事务。

三是多数都有自己的工作,就业地点离家近,或是上班时间灵活,下班后都能够当天回家,因此这些女性可以说一直在家,与村庄关系紧密。

三、农村人居环境整治中妇女参与的组织路径

当地妇女参与农村人居环境整治行动经历了组织化过程。当地政府借助外部行政力量和制度设计,对原本分散在村、局限于小家庭的妇女进行激活和动员,促使她们作为村庄主体发挥力量。这一组织路径包含制度设置、事务匹配和双重激励三方面。

(一)制度设置对妇女骨干实现吸纳和动员

逐渐成形的人员架构是妇女组织化的首要前提,在此基础上才能逐步实现妇女动员组织途径的完善和成熟,发挥治理效能。当地在开展“清洁家园”活动时通过各项制度设置,实现对农村妇女骨干的吸纳。

首先,设置新职务,为女性开辟制度性参与空间,通过自上而下的外在政治力量实现对女性的动员。市妇联组织借助2018年村“两委”换届选举之机对基层妇联组织进行夯实。一是确保全市3665个村中至少有一名女性当选村委委员并保证工资待遇。二是在各村小组新设立村妇女小组长职务,给予每人每月100元的固定补贴,2020年提高至每人每月200元,并列入各县财政预算。目前全市已经配齐5万余名村妇女小组长。通过明确农村妇女参政空间和职位,妇女得到了最广泛的组织,妇女政治权利也得到了保障。

其次,提升妇女职务重要性,强化女性政治工作作用,提高女性政治参与效能感。市妇联组织推荐至少一名女性在村委换届中当选为村委委员,一般是担任妇联主席,同时享受定补工资2500元/月的待遇。而在此之前,村委会只有妇女主任一职,并且只享受80元/天的误工补贴。妇女职务重要性在功能定位和组织认可两方面得到提升,不仅使妇联主席职能效力提高,扩大了女性的村庄政治影响力,也对其他在村妇女起到示范和激励作用。

最后,完善相应培训和考核制度,激发妇女参与热情。在活动开展过程中,县妇联组织包括妇联主席和妇女小组长在内的妇女骨干到宁都参观红色教育基地,通过重温红色历史、讲述妇女解放与党的联系,进行爱国教育并强化“女性能顶半边天”信念,激发妇女的参与热情,同时也为参加人员提供相互交流和学习的机会。在考核方面也制定了较为完善的制度细则,侧重激励,以积极正向引导为主。乡镇对妇联主席有年终考核,每年会评选出2~3位优秀村妇联主席,给予物质奖励和荣誉证书,并从中推选一位接受县级政府表彰。村妇女小组长工作优异也有额外奖励,甚至还能获得政治待遇的提升。许多妇女小组长表示这是不曾想过的事情,现在有这个机会和条件,自己肯定要好好干。

(二)事务匹配推动妇女实质参与

组织起来的在村妇女群体也可能存在参与行为与参与意识分离的情形,这种情形导致的形式参与难以对微观的政治参与意识以及宏观的基层政治制度产生实质影响[16]。因此,要充分激活妇女群体的参与积极性,使其达到实质参与,就需要将妇女与具体治理事务相结合。但在长期社会化再生产过程中,女性受社会性别规范约束和塑造,大多被孤立和排斥在公共领域之外,往往缺乏参与自信和自觉[17]。调研中也有妇女表示“村事多是男的关心,女的多管好小事。你管也没用,男的说你没有话语权,村里有事也找男的。一家之主是男性,有事情肯定找男的,我当小家庭就好”。因此,推动妇女实质参与,需要从易到难、分阶段、分步骤,并在行动中提升妇女自我效能感,同时刷新人们对农村女性的认知[18]。当地以妇女最熟悉的家务为突破口,通过恰当的事务匹配方式落实妇女的实质参与。

其一,从家庭内部事务入手,降低女性参与难度和抵触心理。无论是女性策略视角还是父权制度影响,统计数据和现实都已表明女性在家务劳动中参与更多,女性在当前仍具有“主内”特征[19]。“清洁家园”作为人居环境整治的内容之一,与家庭和生活密切相关,与女性社会角色更为贴近。这类事务有助于降低妇女公共参与压力,提升妇女参与自觉和自信。以“五净一规范”家庭卫生清洁工作为例,传统性别分工中,家庭卫生事务主要由女性负责,女性具有这方面知识和能力。正如S村一位妇女小组长所言“男性小组长是做村里行政工作的,我们是负责家里面工作的,家里面的工作,男性小组长做不来”。与家务相关的工作内容让女性有能力和信心参与,在参与过程中女性又能产生获得感和责任感,有利于行动的持续。

其二,限定事务工作量,采取灵活的考核方式,为农村妇女持续参与提供便利。妇女作为家庭成员,也承担着家庭分工,尤其是照料老人和教养小孩的责任。对在村妇女而言,照料好家庭仍是自己在村的主要原因,为此要避免妇女小组长工作对其日常生活的挤压。妇女小组长大多已30~40岁,小孩无需寸步不离照顾,有一定空闲时间,因此能够就近务工,并在傍晚下班。当地清洁家园工作量也不大,妇女下班后额外花些时间就能完成,对家庭生活影响不大。一些妇女小组长表示:“做这些事情不耽误生活,一个月还有百来元,可以给孩子买零食,挺好的。”同时,妇联组织举办的各项开会和培训等对妇女小组长并不做过多硬性要求,也减少她们的身份压力。二者相结合使妇女愿意参与其中,妇女干部队伍也能够更好地维持稳定。

(三)双重激励保障妇女工作动力

除了制度化吸纳在村妇女,并使其与恰当治理事务相结合之外,妇女的持续参与还需获得工作动力。当地从农村社区内外为妇女参与提供双重激励。

首先,来自正式制度设置的身份和职务形成对妇女的政治激励。无论是村妇联主席还是村妇女小组长都是正式职务,其人选都报由上级备案,因此在包括妇女在内的村民眼中她们便是国家工作人员,“是为国家办事”。这种心理暗示极大提升了妇女的工作积极性。同时完善的考核和奖励制度也进一步激发了妇女的参与动力。

其次,社区作为工作场域产生的社会评价和社会竞争为妇女提供了社会激励。一方面,妇女小组长的产生过程也是赋予妇女小组长社会信任和社会认可的过程。妇女小组长在当地并非由上级直接任命,而是由各小组每户派一位代表到村委会集中,通过开会举手表决产生。这一形式使推选出来的妇女小组长成为全组村民意愿的代表,她们在最初就被赋予了极高的社会威信,也获得了极强的社会荣誉感。有妇女小组长表示“大家选我就是对我的信任,就要把工作给做好”。源于社会支持的外在动力转化为妇女小组长自身工作的积极动力。

另一方面,妇女小组长的工作效果和工作评价在村庄公共场域中也会转化为关于个人社会价值的评价。妇女小组长的工作场域在小组内,小组作为熟人社会,小组成员间相互知根知底,妇女小组长的每次履职都会成为大家讨论的话题。妇女本身作为小组成员之一,长期生活在村里,她们的评价直接影响个人在组内的面子和声誉,因而在这种评价机制下,妇女小组长也有极强的做好工作的动力。并且,妇女小组长相互之间也存在竞争,谁也不甘落后,正如调研中一名妇女小组长所言“别人都能做好,为什么我不能做好呢”,在这种社会竞争的推动下,妇女小组长持续坚持积极工作的动力必将大大增强。

此外,妇女小组长不仅仅是在为自己争面子,同时也是在为家庭争面子,她们是作为家庭成员、以家庭代表的身份在村庄中履职,因而自己的表现好坏也影响家庭获得的社会评价。一名妇女小组长就表示自己婆婆特别为自己选上妇女小组长且工作出色感到自豪,认为给家庭增了光,感到非常有面子,不仅在外与村民聊天时会谈到自己,还会更加主动帮自己分担一些家务,以便让自己能够更好干工作。

来自村庄内外的社会激励与政治激励给予了妇女参与治理的持续动力,为人居环境整治行动提供了积极的在村主体支持。

四、农村人居环境整治中妇女参与的实践机制

S村人居环境整治工作依托当地开展的“清洁家园”行动,实现了对在村妇女的组织和动员,并取得了良好的治理效果。在此过程中,以妇女小组长为代表的妇女骨干充分发挥自身本土化、在地化和身份公共化优势,通过激活与调动治理资源、细化与分解治理单元以及积累与保障治理权威等方式,实现了治理任务的顺利落地。

(一)妇女的本土化与村庄内部治理资源调用

以工业化和城市化为推动力的现代化进程,带来乡村社会结构的巨大变迁,但“村落共同体的地方性以及共同体的整体性特征依然留存”[20],这意味着社区文化、规范、风俗和社会传统等仍在发挥作用。作为长期生活在村的妇女,她们也知晓这套地方性共识,并能够熟练调用。为使清洁家园观念深入人心,当地在开展“清洁家园”活动时同步进行了“清洁家庭”示范户评选活动,授权妇女小组长牵头组织。评比活动充分利用了村庄内部评价和舆论体系,实现了对村民行为的约束和引导。

“清洁家庭”示范户评选活动每月进行一次,每次从各小组中各评选一户。活动安排2人一组检查家庭卫生,由妇女小组长综合检查结果推选出本小组的“清洁家庭”,并报上级妇联组织妇联主席,上一级妇联再组织所有小组长到待选的家庭入户查看、分区检查、打分,并拍照上传到县妇联工作群。此外,每月还在全村范围内进行一次评议,对“清洁家庭”和“不清洁家庭”实施门前挂牌,并在村内公共空间设立红黑榜进行公示。与城市不同,村庄最大的特点在于其开放性和透明性,院落在物理空间和社会空间都是敞开的[21]。村民日常的来往和串门既随意又频繁,家庭在清洁工作上的表现和得分因挂牌和红黑榜变得公开化和显性化,并可能成为村庄内部议论的话题而得以迅速传播。

此外,村庄每月还举行公开颁奖仪式,为获评“清洁家庭”的示范户现场颁奖。奖品虽然只是电热水壶、棉被等日常用品,但上台领奖这一公开仪式本身就具有意义,它实现了对“清洁家园”活动中所建立的规范和要求的公开展示和宣传,获奖家庭成为活动规范和要求的具象化载体而受到极大肯定。在这一意义上,红黑榜、门前挂牌和颁奖行为都具有了价值评判所赋予的行为规范作用,村落内部所形成的价值评价机制被激活。村民都不乐意上“黑榜”,认为丢面子,坏了家庭声誉,毕竟大家都在村庄中,相互之间都会看着、比着,做得太差自己也不好意思。相反,上“红榜”、领奖的家庭则非常自豪,在村庄交往中也更加有面子。妇女小组长表示“虽然有些人抱怨收拾麻烦,但村里很多人是要面子的,(妇女小组长)去得多了还是会打扫,现在各家家庭卫生好多了”。

借助检查、打分、评比、颁奖等一系列举措,环境卫生工作成为村庄公共事务,评比机制通过鼓励竞争激活了村民的面子观和荣辱观,推动村民自我约束和规范。社会规范在不断激活和调动的过程中,反过来实现了自身的更新、补充和强化,并在村庄治理中发挥作用。

(二)妇女的在地化与村庄治理单元灵活调配

农民日常生活嵌入在关系和意义世界中,以“清洁家园”为代表的一系列涉及村民日常生活的治理事务,大多具有复杂性、基础性等特征,并与村民既有价值观念相关,实现良好治理需要治理工作常态化、长期化,同时提高治理效率。因此,需要找准合适的治理单元,以适应治理要求。当地开展“清洁家园”活动时,将治理层级确定在村小组,治理单元确定在家庭,能够最大化发挥妇女的在地化优势,尤其是 “熟悉”这一资源优势。

相比行政村层级,小组层级居住空间更为紧密,生产生活方面的互助和互动更为频繁,相互间熟悉程度更高,信息也更为对称。妇女小组长能够更方便地借助“熟悉”这一资源有重点地开展治理工作,并在有限范围内实现治理的日常化和常态化。当地开展各项检查时,一般都利用小组长的下班时间,工作时长1个多小时,尽量不对妇女小组长产生太大的任务压力。正如妇女小组长所说,“串个门就知道下个月要评哪家为清洁家庭,很短的时间就能完成任务,平时看到做的不到位的,聊天的时候就给说了”。组内相互之间的高熟悉度使环境治理融于日常交往中,既低成本,也能够时时发挥引导和提醒,形成潜移默化的长期治理效果。

不仅如此,当地还建立了社区微信群,通过开展活动带动村民提升环保意识。例如开展“晒晒我家”网络活动,动员妇女小组长、各家女主人在“清洁家园”社区微信群上传照片。妇女小组长和村民之间也会相互学习和请教,引导更多家庭妇女在微信群里晒出自己的劳动成果。妇女小组长们看到也都会及时回应表扬,从而在群里形成一股正向的环保之风。不少家庭妇女表示“有妇女小组长指点挺好的,不会觉得不好意思,她们确实做得好,教我们,也让我们更加明白怎么做”。通过以点带面,带动越来越多的村民自觉整理家庭环境卫生。

家户是我国农村社会的基本单元,家是基于血缘关系自然形成的社会组织单元,户是基于国家行政力量建构而成的政治责任单元,家户一体化的机制使乡村治理实现了国家治理与村民自治的有机结合[22]。各家妇女对家庭生活事务参与程度最深,以家庭为治理单元,往往是做家庭中妇女的工作,通过向妇女讲清楚清洁家园的必要性和重要性,并告知清洁的方式方法等,带动整个家庭环境卫生的改变。以家庭为治理单元,既能借助户的确定边界落实治理责任,避免与单个个体对接产生的高治理成本,提高治理效率,又能充分利用家所具有的延展性对小组、行政村产生影响,扩大治理效果。

(三)妇女身份的公共化与治理权威不断累积

社会秩序的维系需要有一定的权威基础,而妇女的传统家庭角色使其参与人居环境整治的公共行为存在异化为家庭私人劳动,从而降低和弱化生活治理效能的风险。为此,当地开展活动过程中采取了多种方式突出妇女小组长的公共身份,使其与传统女性的家庭内部角色相分离,赋予女性劳动价值的质性变化[23],从私人化的家庭劳动成为公共性的社会劳动。通过强调公共身份为妇女赋能,能够实现女性治理权威和能力的提升。同时妇女作为治理主体,也在治理过程中不断提升自我治理权威,从而实现某种强制性权力的达成,推动工作的落实。

妇女小组长由本组村民选举产生,这一过程既是社会力量对妇女小组长的赋能过程,也表明小组成员对小组长的信任,意味着妇女小组长本人达到了村民所认可的行为规范和标准。因而妇女小组长本人就成为这一规范的代理人,她们能够理直气壮地进行事务治理,对表现不好的家庭实行贴牌公示并帮助其整改提升,一妇女小组长表示“大家选我就是对我的信任,认为我平时家里搞得好,所以我去帮他们,去指出问题,他们也都接受。”不仅如此,妇女小组长还积极借助自身身份为妇女表达诉求、争取福利,不断积累自身权威。S村的广场舞就是在妇女小组长向上级反映、争取到资源后组织起来的,政府不但提供了广场舞教学培训和音响,还帮助协调场地建设。现在S村妇女一到晚上7点就来到专属场地跳舞,其他村民也会在广场围观闲聊,村庄公共生活变得丰富,村民都对妇女小组长的努力表示极大肯定,这也促进了妇女小组长治理权威的累积。

与此同时,以国家行政机关为代表的法理型权威也为妇女工作提供了支持和保障。在具体工作中,当地政府为妇女小组长提供统一服装、统一绶带,通过外在服饰向外界传达出对妇女小组长公共身份的肯定。妇女小组长在工作中遇到误解和障碍时,当地政府也会积极提供援助和支持。例如过去,当部分村民看到妇女小组长每周上门帮扶贫困户、独居老人、低保户等弱势群体,帮助打扫家庭卫生的时候,便要求妇女小组长也到他们家打扫卫生,将妇女小组长当成了单纯的“清洁员”。对此误解,村干部得知后一面安抚妇女小组长,一面向村民强调妇女小组长的公共身份,指出她们是作为政府和村庄代表帮扶弱势群体,普通家庭则必须自我负责,以此传递对妇女小组长身份的认可,维护和增强她们的威信。

五、结语

满足人民对美好生活的向往是中国共产党的奋斗目标,因而介入农民的日常生活并对其进行改造,实现农民生活的现代化具有必要性和正当性。面向生活的治理,因治理事务性质的转变对治理方式提出了新要求。以农村人居环境整治为代表的生活治理内容,由于面向农民日常生活、涉及到农民长期行为习惯和价值观念,因而在治理上具有持续性、长期性和反复性等特征。这要求激活和重建农民主体性,实现在地化、日常性和常规化治理,在降低治理成本的同时达到行为和观念皆被改造的良好效果。妇女具有的“主内”和在地化特征与生活治理存在较高的契合性,成为推动农村妇女政治参与的现实需求和契机。同时,妇女地位的不断上升,使其在家庭和村庄中都更加具有话语权,能够在公共场合做家庭的主,并且以家庭成员身份获得家庭背后的资源,从而更好参与公共生活。加之,对子代教养的重视使越来越多的妇女在村不外出,这些妇女成为重要的在村群体,也是重要的治理主体资源。

实践表明,农村妇女能够在人居环境整治中发挥积极作用,实现治理的低成本高效能。通过制度设置吸纳妇女骨干、安排匹配事务推动妇女实质参与以及提供社会和政治双重激励保障妇女工作动力等方式,使分散的、天然偏向家庭内部的妇女群体迈向公共场域,参与公共事务。在治理过程中,妇女能够充分利用村庄内部治理资源,恰当运用组织赋予的社会权威,并借助合适的治理层级和单元提升治理效率,实现治理目标。

因此,对以人居环境整治为代表的生活治理而言,重视在村妇女群体的作用,并借助外部行政性力量推动妇女组织化具有重要意义。值得一提的是,发挥妇女群体在生活治理中的亲和性等优势,并非主张女性回归家庭,固化女性社会身份。而是在男女平等的前提下,凸显妇女在家庭的独特作用,实现女性的社会参与和政治参与[24]。事实上,当前生活治理转型为妇女提供了合适的政治参与空间,有利于女性借此实现更广泛的政治参与,在村庄治理中发挥更大的治理效用。

注释:

①“五净一规范”即个人卫生、厨房、庭院、卧室、卫生间必须干净,院内物品摆放规范。

[参考文献]

[1] 张三元.论美好生活的价值逻辑与实践指引[J].马克思主义研究,2018,(5) .

[2] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》[EB/OL].中国政府网,2018-02-05.https://www.gov.cn/zhengce/2018-02/05/content_5264056.htm.

[3] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》[EB/OL].中国政府网,2021-12-05.https://www.gov.cn/zhengce/2021-12/05/content_5655984.htm.

[4] 刘燕舞.生活治理:分析农村人居环境整治的一个视角[J].求索,2022,(3).

[5] 杜鹏.生活治理:农民日常生活视域下的乡村治理逻辑[J].学习与实践,2021,(5).

[6] 冷波.行政引领自治:农村人居环境治理的实践与机制[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,(6).

[7] 朱云.超越“二元博弈”:行政与自治均衡视角下农村人居环境整治研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023,(1).

[8] 田孟,孙敏.农村人居环境整治自治模式研究——以村民理事会为例[J].中国特色社会主义研究,2021,(3).

[9] 李永萍.论乡村建设的主体、路径与方向——基于湖北省官桥村老年人协会的分析[J].中国农村观察,2019,(2).

[10] 丁瑜.妇女何以成为社群主体——以G市L村妇女自组织营造经验为例[J].妇女研究论丛,2019,(4).

[11] 何慧丽,许珍珍.嵌入式动员:党建引领农村基层社会治理——以农村人居环境整治为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,(3).

[12] 丁波.嵌入与重构:乡村振兴背景下新乡贤返乡治村的治理逻辑[J].求实,2022,(3).

[13] 朱云.返乡青年治村的机制、困境及出路——基于江苏杨村的案例分析[J].农林经济管理学报,2022,(5).

[14] 李永萍.家庭代际分工与农村妇女地位提升[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022,(3).

[15] 李天龙,李小红.微信传播特征探析[J].现代教育技术,2015,(3).

[16] 胡溢轩.“形式”抑或“实质”:中国基层政治参与的实证分析[J].探索,2017,(3).

[17] 潘泽泉,谢琰.性别意识视角下的中国女性政治参与意识研究——基于CGSS2010数据中湖南样本的经验发现[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

[18] 张欢欢,陶传进.“赋权理论”视角下农村妇女参与乡村振兴的路径研究——以S公益项目为例[J].贵州社会科学,2020,(3).

[19] 杨菊华.传续与策略:1990—2010年中国家务分工的性别差异[J].学术研究,2014,(2).

[20] 陆益龙.后乡土性:理解乡村社会变迁的一个理论框架[J].人文杂志,2016,(11).

[21] 朱启臻.村落价值与乡村治理关系的探讨[J].国家行政学院学报,2018,(3).

[22] 侣传振.家与户:乡村治理的社会基础及内在机理[J].理论月刊,2020,(12).

[23] 王莉莉,岳谦厚.从“解放妇女”到“妇女解放”——1949年前后晋西北农村妇女分工变化之考察[J].安徽史学,2020,(5).

[24] 门艳玲,张小宝.妇女家庭独特作用的新时代蕴涵[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2021,(2).

[责任编辑:胡 梁]

Organizational Pathway and Practical Mechanism for Women's Participation in Improving Rural Living Environment:

Taking the "Clean Home" Activity in Ganzhou as an Example

LUO Xi

Abstract: The improvement of rural living environment is an important task to meet the people's aspirations for a better life and implement the strategy of rural revitalization. As a governance oriented towards the lives of farmers, it faces the dilemma of farmers being indifferent and dissatisfied in practice. It is necessary to activate and rebuild the subjectivity of farmers, and achieve the integration of external administrative forces and internal autonomous forces. The "main internal" characteristics and rising status of village women make them an important resource for governance. The "Clean Home" activity in Ganzhou shows that by using institutional absorption, transaction matching, and dual incentives to organize women, women can participate in rural living environment improvement by mobilizing village governance resources, clarifying governance units, and accumulating their own governance authority, achieving low-cost and efficient governance. It is recommended to give full attention to and promote the participation of women in rural areas in the governance of rural life. However, at the same time, we should also be vigilant about the risks of solidifying women's family roles brought about by life oriented governance affairs, in order to truly promote women's public participation and unleash their greater governance power.

Keywords: Rural living environment improvement; Rural women; Rural households; Farmer subjectivity; Women's political participation; Women's Federation Organization

[基金项目] 国家社科基金重大项目(22&ZD173)

[作者简介] 罗茜,女,江西南昌人,武汉大学社会学院博士研究生。