[摘 要] 影响政策变迁的动力因素很多,这些因素存在功能性的差异,并与决策者的信念体系相关,以此为切入点,可以厘清不同动力因素间的关系,构建政策变迁动力因素框架,该框架包含四组变量:公共利益、理念因素、评估工具和约束条件。其中,公共利益是决定政策变迁的内在依据,也是决定政策变迁的根本动力因素;理念能够影响决策者对公共利益的理解与建构方式,奠定政策变迁的基调;评估工具是决策者用来理解公共利益的参照物,关乎决策者对公共利益的判断;约束条件则限定了公共利益的可能取值,它的改变会影响政策变迁的结果。运用该框架对“一胎化”生育政策与“单独二孩”生育政策的政策变迁进行分析发现,主客观公共利益的差异为政策变迁创造了空间,且公共利益的实现和增进是推动政策变迁的根本因素。同时,评估工具通过影响决策者对公共利益的判断进而驱动政策变迁,减小了主观公共利益和客观公共利益间的差距。

[关键词] 政策变迁;动力因素;国家治理;公共利益;评估工具;生育政策

[中图分类号] D035;C923 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2022)12-0041-12

一、问题的提出

政策变迁指的是“新政策的采纳和现存政策的修订或废止”[1],表现为政策活动中包括政策目标、内容、工具等在内的某种或某些要素发生一定程度的改变,因而可视为一项变革活动。事实表明,政策几乎不会一成不变,相反,政策变迁才是常态,即政策总处于不断演进之中。美国学者戴维·伊斯顿(David Easton)指出,公共政策的本质是价值的权威性分配。因此,政策的变迁势必会导致资源、机会和权力的重新配置以及利益格局的调整,从而给公众生活带来深刻的影响。可见,对于政策变迁问题的研究具有十分重要的意义。而研究政策变迁问题,首先要回答的是政策为什么会发生变迁,即弄清楚引发政策变迁的动力因素。

学术界现有理论对政策变迁动力因素的总结虽已相当详备,但这些因素存在类别或功能上的差异,仍需要将其进行区分,并建立统一的框架,以探明这些因素的影响机制。“一个好的理论分析框架应该有清楚的动因和议定程度的因果过程,需要细化驱动因素和过程”[2]。因此,厘清众多变量间的关系是非常有必要的。多源流框架将不同变量分置于问题源流、政策源流和政治源流的核心要素中,基于此,学者骆苗和毛寿龙从政策变迁触发和行为两个角度区分这些影响因素的关系;学者李文钊将间断-均衡理论对政策变迁的解释归为宏观、中观和微观三个层面,而本文将从另一视角对这些动力因素予以分类。

已有理论分析了不同的动力因素对政策变迁产生的影响,而这些影响具备共同的特征,即与决策者的信念体系有关,换言之,所有的动力因素都要通过影响决策者的信念体系来推动政策变迁。如多源流框架中焦点事件的发生和指标的变化推动政策变迁的原理可以描述为:通过吸引决策者的注意让决策者意识到有问题存在,而且该问题十分严峻亟待解决。这种决策者对焦点事件的发生、指标的变化进行的分析、判断的一系列过程就是决策者信念体系发生作用的过程;又如倡议联盟框架对政策变迁的解释可以概括为,基于共同信念体系的政策倡议联盟通过指导性工具影响了决策者的信念体系内容,从而影响公共政策的变迁。倡议联盟框架中所强调的倡议联盟的行动也是影响决策者信念体系的一系列活动。总之,现有理论对政策变迁的动力因素做了多种研究,且这些理论提出的动力因素在影响政策变迁的过程方面具备共同的特征:影响决策者的信念体系。任何因素对政策产生的影响都要先作用于决策者的信念体系,也就是说,政策变迁动力因素发生作用的前提条件是决策者的信念体系发生改变。可见,决策者的信念体系是政策变迁研究中的重要变量。因此,本文将以决策者的信念体系为研究切入点,厘清不同政策变迁动力因素间的关系。

二、政策变迁动力因素的框架建构

政策发生变迁的前提是决策者的信念体系发生改变,这启发我们将研究的视角从具体的政策问题、政策倡议者转换到决策者这一端,而从决策者这一端看,决定政策变迁的关键变量包含两大点:公共利益和理念。前者是决定政策变迁的根本动力因素,后者决定政策变迁的基调。公共利益是决定政策变迁的标准,当决策者确定能够实现更为广泛的公共利益时,便会决定政策替代、终结等。对公共利益的识别、分析、建构等过程则是决策者理念发挥作用的过程,这决定了决策者所认知的公共利益是一个主观评估的结果,而为了保证这一结果的准确性和客观性,决策者需要依靠一定的评估工具辅助分析。除此之外,约束条件也是影响政策变迁的动力因素,它是影响公共利益和限定决策者理念发挥作用的重要因素。具体如下:

(一)公共利益:决定政策变迁的根本动力因素

公共利益是决策者决定政策变迁的标准。确定政策是否要变迁,往哪个方向变迁,是一个决策或综合性评估的过程,而任何一项决策评估过程都离不开一定的标准,决定政策变迁的标准是什么呢?有学者指出,公共利益是公共政策的逻辑起点。“公共利益的本质使得它符合作为逻辑起点的五个特征,从而成为公共政策的逻辑起点”[3]。基于此,我们可以获知在假定决策者不以私人利益为价值取向的条件下,决策者之所以要推动政策变迁的根本原因是试图通过改变现有政策来谋取更为广泛的公共利益,即公共利益是政策变迁的决策标准。本文将从宏观和微观两个层面进一步予以论证:

1. 宏观层面:国家目的和政府职责。亚里士多德认为国家要满足人的需要,“城邦起源于生存的需要,不仅满足单个人的生存需要,也是满足人类群体的生存需要”,国家的目的就是要实现“最高的善”[4]。托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)认为“利维坦”是全体成员让渡个人权利形成的人民主权者,它的存在能够帮助人摆脱“丛林世界”和自然状态中面临的恐惧,维护所有人的安全。“社会契约论”认为国家可以看成由全体个人基于一种契约关系而联合起来的公共人格。契约缔结的本质是个体通过让渡自己的一部分“自然权利”以换取形成法律后能够获得的权利。卢梭指出,国家创制的目的,即公共福祉,要依照公意来实现。因此,国家存在的目的就是实现公共利益。

国家作为人民主权者的意志,而政府就是执行国家意志的手段,在委托代理理论看来,政府就是国家委托执行其意志并实现国家目的的代理人。“现代委托代理理论将中央政府视为一个‘仁慈型’政府,其目标是为了追求社会公平,实现全社会福利水平最大化和社会公共福利最大化”[5]。因为国家的目的和政府的职责就是要实现公共利益,所以公共政策始终要以实现公共利益作为指导思想,政策的制定和变迁都是为了更好地实现公共利益。

总之,国家存在的目的和政府的职责均是要实现公共利益,而政策作为政府施政的文本和手段,更要以公共利益作为价值取向。因此,决定政策变迁的标准便是公共利益。

2. 微观层面:政策制定过程。政策制定的过程包括问题界定、议程设置以及方案设计和讨论三个环节,每一个环节都将公共利益作为决策的标准。

问题界定是指与人存在利害关系的社会状况或事件被感知、确认并陈述为问题的过程。在问题界定环节,事实层面的社会现象或习以为常的状况之所以被界定为一个问题是因为其涉及较为广泛的公共利益。约翰·金登(John·W·Kingdon)指出,问题不只是状况或外部事件本身,也存在着一种解释性的知觉因素,一些状况之所以被界定为问题取决于其特性如何被解释,问题的界定有很多利害关系。这种利害关系反映了问题的利益属性,即只有损害公众利益或采取某种措施会实现利益增进的状况和事件才能被界定为问题。

政策议程是指社会问题被选入政府决策议程上升为政策问题并按照优先级进行排序的过程。在议程设置环节,学者们关注的是为什么一些问题能进入政策议程而另外一些不能。要解决的问题难以计数,解决问题所要耗费的资金、行动、注意力等资源却有限,资源的拥挤性决定了决策者仅能够关注和解决有限的问题。此时,只有被视为更重要或更紧迫的问题才能吸引决策者注意力并被纳入政策议程。问题的吸引力与公共利益相关度有关,即公共利益相关度越大,问题就更容易吸引决策者的“注意力”,反之则越容易被忽视。

方案设计和讨论则是指对要解决的问题进行讨论、提出意见,设计、选择行动方案的过程。在方案设计和确定环节,决策者要根据一定的标准确定哪些意见和方案应被保留下来,哪些被淘汰。理性选择主义学派认为决策者作为理性的个体,会根据最优原则在所有备选方案中选择一个最优方案,即利益最大化方案。赫伯特·西蒙(Herbert Alexander Simon)则认为决策者的有限理性决定了决策者要根据满意原则在有限的备选方案中选择一个较为满意的方案。无论是最优原则还是满意原则,这两派学者都认为决策者要根据利益最大化或利益增进的原则进行方案评估和遴选。多源流框架也认为能够被选中和采纳的建议或方案要符合包括技术可行性、价值可接受性、预算约束等各项标准的过滤,只有满足这些标准的建议或方案才能够获得被采纳和运用的机会。总之,决策者在方案设计和确定环节,要在各项方案中进行择优、过滤,并且公共利益是该过程的评判标准。

总之,无论是从宏观层面还是微观层面来看,我们都可以得知:公共利益在公共政策中占据着重要地位,其功能之一便是充当着政策过程中一系列决策的评估标准。当确定能够实现更为广泛的公共利益时,政策变迁便随之发生。因此,在这一意义上,我们可以看出公共利益是政策变迁的根本动力因素。

(二)理念因素:奠定政策变迁的基调

公共利益是公共政策的目标也是政策过程中的内核要素,但在具体实践过程中,公共利益表现出模糊、不确定性特征,即“公共利益在现实世界里具有对象的不确定性和内容的不确定性等特征,导致‘何谓公共利益,因非常抽象,可能人人言殊’”[6]。因此,决策者就需要结合实际情况对其进行理解、认知和判断,才能确定一个问题的公共利益相关度的大小以及如何做出决策。此时,决策者的理念将起关键作用,其机理是影响决策者对公共利益的理解和衡量,从而引发政策变迁。

1. 理念的内涵及特性。在《辞海》中,理念一方面是指“看法、思想、思维活动的结果”,一方面是指理论、观念,即表象或客观事物在人脑里留下的概括的形象,表现为主体用语言对事物现象所作的诠释。和理念相近的概念有思想、看法和理解等。理念在不同的运用场景中,也等同于这些相近概念。理念具有较为丰富的内涵,并且具有一定的层次性,可分为表层理念和深层理念。表层理念表现为对一件事情的看法、认知、理解和判断等;深层理念是指观念、理论。康德在《纯粹理性批判》中,把观念视为“纯粹理性的概念”,因此,深层理念是指上升到理性高度的观念。在政策过程中,一项政策是在一个大的理念背景下对某一具体事件或问题持以某种认知、理解的前提下制定出来的,从本质上说,政策往往是背景理念和具体理念交互作用的结果。

2. 政策变迁理论中的理念因素。现有政策过程研究及模型中都或多或少强调了理念对政策变迁的重要影响。多源流理论在问题源流中指出一个问题涉及许多利害关系和知觉因素,一些状况是否被界定为问题取决于其特性如何被解释,这里的知觉因素便属于决策者的理念因素。“政策问题是指客观状态与主观价值发生偏差,它是主观价值对客观状态进行评估的结果,因此在建构政策问题时涉及对客观状态的意义赋予”[7]。在政策源流中,一个方案、思想和意见能够被采纳是因为该方案接受一定的标准筛查,这些标准包括价值可接受性、技术可行性等,价值理念在对多个备选方案的遴选方面发挥着重要作用。而在政治源流中,国民情绪则会对观念可接受性产生影响。间断-均衡理论也强调决策者认知、有限理性、注意力以及政策图景建构等对政策变迁的影响。另外,“社会建构框架发现了观念、价值、话语和形象等在政策过程中的作用……观念及其竞争成为政策互动和推进政策变迁的重要因素”[8]。总之,许多政策过程理论或模型都意识到理念在政策过程领域中占据着重要地位。

3. 理念对政策变迁的影响。理念对政策变迁的影响主要表现在其对公共利益的评估和判断上,且这种影响在问题界定、议程设置和方案制定各个环节有所不同。不同层次的理念对利益的影响也不同。通常情况下,在政策变迁过程中,深层理念关乎的是公共利益的地位以及内涵问题,即在决策者心中,是否把公共利益视为决策时首要考虑的问题以及公共利益是什么的问题。深层理念往往是政策过程开启的前提,其与文化体系、历史沿革、制度结构有关。不同国家政策制定或变迁的深层理念即背景理念有所差异,因而不同国家的政策制定和变迁规律或特征也会有所不同。对同一国家、政府组织来说,深层理念也可能会发生时序改变,比如我国在不同阶段,政策制定和变迁的深层理念就涉及革命、建设和改革等不同时期,因此,我国政策制定和变迁表现出一定的阶段特征。表层理念则是指决策者对具体政策问题、方案等涉及的利益性质的判断。例如,某个问题是否有利?这一问题是有利的还是有弊的?怎样做才算是有利的?解决哪些问题是有利的?通常情况下,表层理念表现为对社会状况和方案所做出的利弊分析。

(三)评估工具:影响决策者对公共利益的判断

公共利益是决定政策变迁的根本动力因素,也是决定政策变迁的重要依据,在具体实践中,决策者要结合理念因素对公共利益进行识别、分析和评估,而实现这一系列过程并不容易。原因有两点:第一,信息不对称。不同于个人决策过程中决策主体具有完备信息,需求定位精准,能够更容易地做出实现预期利益的决策。在政策过程中,决策者要为公众而非自身做出决策,决策者和公众之间距离较远、沟通较少,信息不对称现象严重,因此,决策者很难直接确定公众的真实需求以及满足公众需求的方式。第二,利益异质和冲突并存。利益是满足个体需求的客观条件,因此具有主观性,不同个体的需求是不同的,表现出来的利益也是有差异的。不同群体间的利益往往也有所不同,甚至会产生利益冲突和矛盾。公众利益诉求的异质性、冲突和矛盾都增加了决策者选定政策资源瞄准对象、甄别问题“公共性”的难度。此时,为了保证决策的科学性,决策者往往要借助外在的评估工具去断定怎样的问题才算公共利益相关度高的问题,怎样的方案才算公共利益回报高的方案。

评估工具是进行决策参考和评估的一个标准,即评价一个问题和方案的工具、方法和手段,具有标识和信号的功能,反映一个问题的重要性和紧迫程度或者一个方案是否有效、可行、回报度高。比如焦点事件、指标、反馈、民意等。评估工具的使用会促使政策变迁,其作用机理在于影响了决策者对公共利益的判断。评估工具的类型很多,常见的评估工具有精英和专家、指标、焦点事件、反馈和共识性表达等。具体如下:

1. 精英和专家。凭借精英和专家做出决策,具有一定的优势。精英和专家拥有更多的数据、信息,以及更专业的知识,同时精英和专家的判断相对更加理性。因此,凭借精英和专家的分析结论有利于提升决策效率,避免注意分散、减少和公众沟通的交易成本等。但仅听少数专家建议便决策容易造成“理性的自负”,忽视民主诉求,做出脱离群众或不符合实际的决策等问题。

2. 指标。指标能够反映出一定的问题存在,指标的变化会引发决策者的注意,从而引发政策变迁。相对而言,指标在促使决策更加科学、客观方面具有其他评估工具不具备的优势,但前提是指标本身的构建和解释是科学合理的。同时,指标也并非适用于任何领域内的政策问题,很多社会现象复杂、变化多端,难以实时监测和数据留痕,即便有数据,也存在信息失真、数据杂音和数据清洗等问题,此时构建指标和辅助决策更是无从谈起。而且,仅依靠指标决策也易造成懒政、一刀切等问题。

3. 焦点事件。焦点事件的发生,尤其是危机的出现,会让决策者意识到问题的存在以及问题的严重程度,但焦点事件的发生具有偶然性、随机性以及结果不可控等特征。可能问题已经相当严峻了,才会爆发出一个事件,也可能一个事件迅速爆发,但一旦结束,相关问题就很快从决策者的视野中消失,热度存留期短暂。

4. 反馈。反馈主要在政策执行之后,政策方案暴露出意料之外的众多问题、弊端和不足,以及公众反应等。反馈这一评估工具通常适用于已经实施后的政策评估。

5. 共识性表达。共识性表达指的是具有一定共识基础的公众的利益诉求表达。决策者要确认决策能够真正地符合公共利益标准,一个有效的方法就是倾听公众的真实声音。即公众的利益表达能够成为决策者评估的依据,但为了保证“公共性”,作为评估依据的公众利益表达要具有一定的共识基础。简单来说,通常情况下,同样的声音越广泛、充分并持久,问题和方案就越具有共识基础,决策者便越能够给予足够的重视。基于此,学者陈玲等将政策过程视为达成共识的过程,认为不同利益参与者的共识水平会影响政策过程,而不断协商、反馈则会改变共识水平从而间接影响决策理念和事物感知,并进一步影响政策过程[9]。共识在一定程度上标志着利益惠及范围的广泛性。一般来说,在实操过程中,具有一定数量群体的共同利益将会得到决策者的优先考虑。尽管公共利益中的公共性内涵在理论上众说纷纭,在实操过程中,“一定数目”的公众的同一利益表达,是决策者将其判定为“公共性”的必要条件。反映大多数人的利益才能使公共政策更具有合法性基础。这一点和我国公共政策制定的立场相契合,在面临利益冲突时中国政府总是采取有利于社会整体利益的中性行为[10]。在决策过程中,中国共产党和政府各级官员则“站在最广大人民群众利益的立场制定社会发展的各项政策,在公共政策过程维护最广大人民群众的根本利益,充分体现公共政策的公共性”[11]。当然,决策者自利行为也会在一定程度上影响政策过程,研究表明地方政府具有代理人和自利人的双重角色,导致政策制定的目的不全然是公共利益,而是掺杂着私人利益,这种情形会增加研究的复杂性,但仍然可以在本框架下进行分析研究,至于要增加的研究变量,本文不再赘述。

(四)约束条件:约束公共利益的取值范围

决策者关于政策变迁的决定要经历一系列的公共利益评估过程,而这些评估过程是在限定条件下进行的。这些限定条件是一组硬性指标,对政策过程中公共利益的评估过程起到约束作用,包括制度、技术、预算、成本等。这些因素约束着决策者对政策过程中公共利益的评估,进而影响政策变迁的结果。以技术为例,如果某社会问题无法得到解决,或者拟定的方案不具有技术可行性,预期可实现的公共利益较低,则其很难被决策者长久关注并进入政策议程。当生产力不断发展,技术不断更新,该问题具备了有利的解决条件,且解决该问题能够实现较大公共利益时,便会重新进入决策者的注意范围。也可能是一个新技术出现,社会生产力得到提高,公众的某些问题无需依靠政策力量便能够自行解决,此时原来的问题将不再是一个问题,或者说原来的问题的公共利益相关度降低,以至于无需通过政策便可被解决,原政策自然要面临被终结或更替。也就是说技术决定了能够实际解决问题的方案的可能情况,因而实际的公共利益取值被限定在技术条件约束下的一个集合里。技术本身并不是引发政策变迁的根本原因,政策的核心目的仍然是要更好地实现公共利益增进,技术只是限定了政策制定和政策变迁的可能选择,因而技术变迁会改变对公共利益的评估结果。如果将政策变迁视为因变量(可取值为“变迁”或“不变迁”),那么公共利益便是自变量,而技术则是影响公共利益的变量,即影响政策变迁函数自变量的大小或取值范围,也就是定义域,所以,政策变迁的取值只能在定义域内,即约束条件下。因此,定义域发生变动,政策变迁结果也会有所不同。当然,除了技术之外,约束条件还包括制度、成本、预算等。

(五)框架构建

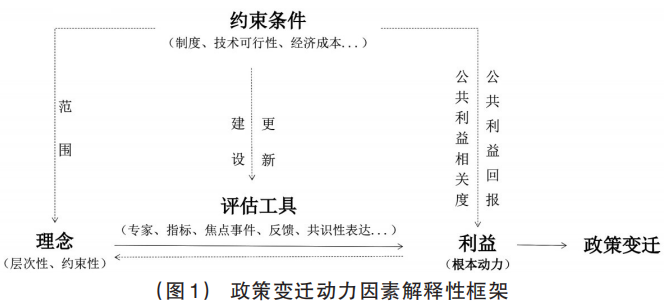

综上所述,公共利益是影响政策过程的内核因素以及推动政策变迁的根本动力,政策要实现公共利益最大化,因此在政策过程中,公共利益是问题界定和方案选择的根本依据。这种评判受决策理念的影响,理念奠定了政策过程的整体基调。由于信息差存在等原因,理念要借助于一定的评估工具才能确认什么样的问题才符合公共利益相关度高的问题,什么样的方案才算公共利益回报高的方案。同时,所有的公共利益评估过程都要在一定的约束条件下进行,其限定了公共利益的评估结果以及政策的选择范围。基于此,本文建构政策变迁动力因素框架(如图1)。

三、基于生育政策的案例分析

为进一步验证政策变迁动力因素框架的适用性,本文以生育政策为例,进行试用。具体如下:

(一)案例介绍

我国生育政策演进历程长达几十年,从20世纪50年代开始,“计划生育”和“自愿节制”的概念就被提出,且一直以来,生育政策都处于动态变迁状态,除了“一胎化”政策和“单独二孩”政策之外,我国局部地区也尝试过各种与主流略有不同的生育政策,例如“双独二孩”政策和“一胎半”政策[12],但总的来说,“一胎化”政策形成和“单独二孩”政策是生育政策发展历程中最为重要的两个关键节点。1980年中共中央发出《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,提倡一对夫妇只生育一个孩子,标志着“一胎化”政策正式施行。另一个关键节点是2013年党的十八届三中全会召开,正式宣布开放单独二孩,即一方是独生子女的夫妇可生育两个子女的“单独二孩”政策。这两个生育政策的形成,体现着我国人口政策的突变,因此对这两个政策制定的研究具有代表性。同时,本文重点关注引发政策变迁的动力因素,而动力因素往往埋藏在这两个政策制定和形成的关键节点前期,这些因素驱动的结果就是新政策的制定,因此,本文将研究着眼点放在这两个政策的形成阶段。

(二)框架应用

1. “一胎化”政策形成:(1)现状:“一胎化”政策形成时,社会面临的现状是人口数量多,人口基数大,人口速度增长快,虽然何谓“多”“大”和“快”有一定的建构属性,但我们仍然可以将其归于事实层面的问题。但停留在事实层面的社会状况和现象不足以促使一项政策的制定和终结,仍有待于利益和理念的发酵。

(2)理念:面对这样的现状,决策者所持的深层理念是“发展”,即经济建设和现代化发展。新中国成立初期,我国就已经开启了现代化建设的历史进程。改革开放时期,党和国家的根本任务就是集中力量推进改革开放和现代化建设。党和国家把发展摆在首要地位,一切事务和议题都以发展为落脚点,也就是说,发展成为“一胎化”政策出台的整体基调。这一时期表层理念表现为对现状做出的价值判断,可将其简单概括为:“人口数量多”是不利的,“人口数量过多会成为经济发展的负担”。而且这种“不利”是相对于所处时代“发展”的需要而言的,此时,作为个体的人被视为“资源消耗者”,人口增长便站在了发展的对立面。“这种政策图景的建构,将人口放在了发展的对立面,进而要求在政策上对人口进行限制”[12]。

(3)问题:在“发展目标”+“现状不利于发展”双重理念的交互之下, “人口基数大”“人口速度增长快”这一现状被顺其自然地认为是和公众利益密切相关的问题。这些问题被建构成“人口压力大”“人均资源占有率低”“人口会增加国家公共服务的负担”“阻碍经济发展”。且这些被建构出来的问题的公共利益相关度在决策者心中已经高到了亟待解决的地步,“节育”概念应运而生,控制人口的举措也势在必行。

(4)公共利益:据上文论述,公共利益以问题为基点,存在利害关系的状况或事件可以被建构为问题,因此问题总是自带利益属性,对公共利益的理解要依附于某种问题之上。换句话说,公共利益可以描述为政策能够实现的目标,政策能够带来什么好的结果,政策能够解决哪些问题。基于此,“一胎化”政策预期要实现的公共利益可以总结为:经济建设、现代化发展、优生优育,或者直接描述为人口压力缓解、资源紧张缓解、资源需求下降。当然,“一胎化”政策是具有多元目标的,且其政策目标的内涵非常丰富,这里呈现的主要是笔者基于本文语境分析概括的简要结果。

(5)评估工具:最后探讨一下“现状不利”这一理念的形成问题,这一理念形成主要借助于指标、精英和专家三个评估工具。首先,人口增长的指标数据让决策者形成了强烈的危机感,决策者担心资源耗费过快以至于枯竭,“人口爆炸”“资源危机”等概念也在此背景下产生。其次,专家和精英也是这一时期塑造理念的重要评估工具。人口学家的研究表明人口数量增长带来的后果十分严重,基于对人口增长规律这一科学事实的信任,“人口危机”理念得以形成。高层政治精英在政策过程中往往起着决定性作用[13]。精英决策遵循理性决策模型,即目标最大化原则。施政者根据自身对国家利益的理解来选择最优方案。“一胎化”政策便是根据当时社会人口发展的严峻形势,基于人口和资源之间矛盾关系的理念所推动形成。研究表明,包含政治精英在内的政策社群以及包含人口学专家学者、经济学专家学者等在内的专业网络构成了计划生育政策网络的主体部分[14],虽然议题网络仍然存在,但并不是独生子女政策形成的重要理念评估工具。总之,在“一胎化”政策形成时期,专家和精英的评估工具对“人口压力”理念的塑形发挥了举足轻重的作用。

(6)约束条件:“一胎化”政策形成时期,相对封闭式的决策体制、公众权利意识未觉醒构成影响理念、评估工具和问题建构等约束条件。首先,在“一胎化”政策形成时期,我国决策网络还处于相对封闭状态,在封闭式决策体制下,话语权由少数精英掌控,决策者和公众之间保持较远的距离,因此,决策理念来源主要局限于精英和专家、指标等少量的评估工具,从而限制了理念的多元可能性。因而也导致共识性表达这一评估工具没有得到重视和应用。封闭式的决策体制限制了评估工具可供选择的范围。其次,权利意识未觉醒也进一步导致“共识性表达”这一评估工具建设缺位,因此也进一步摒弃了运用共识性表达这一评估工具的可能。在这一时期,公民权利意识和话语缺位,公众没有主动地、自发地参与到政策讨论当中,即便多子多福的传统思想在一些公众群体中根深蒂固,但公众对计划生育政策也持顺应和跟随的态度,优生优育理念在公众群体中也不断稳固并强化。

2. “单独二孩”政策形成:(1)现状:“单独二孩”政策形成时,社会面临的现状可总结为人口基数大、生育率低。2010年第六次全国人口普查的结果显示我国总和生育率为 1.18,表明我国生育率水平已经相当低了。

(2)理念:决策者深层理念仍然属于“发展”,这和“一胎化”政策形成时期是相同的。与此同时,随着推动国家治理体系和治理能力现代化被融入到发展理念当中。制度建设总是要有重点的,没有重点就没政策,但重点并不是固定不变的,要随着时间、形势的变化而不断调整[15]。新发展理念构成“单独二孩”政策形成的总体基调。表层理念也从“人口数量多不利”转变为“人口数量多有利”,这一层理念表达的是作为个体的人不再是“资源消耗者”而是“财富创造者”,劳动力人口的庞大构成了中国经济发展的最大红利。即人本身就是资源,发展依靠人力资源,劳动力才是发展的第一动力。此时,人口增长站在了发展的同一面。在“发展”+“现状不利发展”双重理念的交织影响之下,“鼓励生育”“开放二胎”的声音自然就不断涌现。

(3)问题:相比于“一胎化”政策形成,“单独二孩”政策形成的问题既要从现状和利益方面观察,也要从“一胎化”政策执行反馈的结果中进行分析。从问题性质变异的角度来看,在社会方面问题被建构为人口老龄化、人口结构严重失调、养老压力大,在经济方面问题建构为劳动力供给不足、人才市场供需不均衡、刘易斯拐点出现、人才竞争优势不足等。研究表明,现实存在局部劳动力短缺、人口老龄化、养老金发放困难、人口性别比例失调等问题。从原方案弊端凸显的角度来看,“一胎化”政策在执行过程中也暴露出多方面的问题,包括失独家庭、暴力执法、敛财、生育权剥夺、法治精神破坏等。研究显示,“基层社会在计生工作过程中的粗暴、强制、不当甚至假借基本国策为特殊组织和人群敛财等问题严重”[16],造成一定程度的政策扭曲。同时,原问题性质变异并演化为新问题,即原政策方案不断暴露出诸多弊端、问题共存。如“随着人口红利的逐渐消失,劳动力短缺、人口老龄化、失独家庭数量增加等社会矛盾日益凸显,独生子女政策的制度风险逐渐显现”[12]。总之,进入新世纪,“一胎化”政策已经不符合新发展阶段经济社会发展的需要,社会呼唤新的生育政策,“单独二孩”政策应运而生。

(4)公共利益:同上,公共利益可以描述为政策能够实现的目标,政策能够带来什么好的结果,政策能够解决哪些问题。因此,从预期实现利益的角度来看,“单独二孩”政策要实现经济可持续发展,人口出生率增长、人口结构调整、养老压力得到缓解、人力资源优势增加等。

(5)评估工具:新世纪,“单独二孩”政策理念形塑以及问题建构的评估工具主要包括指标、焦点事件、反馈和共识性表达等。

指标主要是指人口出生率或生育率,21世纪初,我国总和生育率低至1.4,接近国际公认的1.3“低生育率陷阱”,这些指标都表明我国生育率已经非常低,人口红利逐渐消失。

焦点事件引发决策者注意和公众的讨论,强化对某一问题的知觉[17]。张艺谋超生门事件、陕西安康孕妇强制引产事件[14]等焦点事件更引发出人们对“一胎化”政策的热议,使“一胎化”政策存在的问题得以浮出水面。

反馈是指“一胎化”政策在执行过程中暴露出来的未预料的一些问题,或者是公众的反应和回应。“一胎化”政策在执行过程中,一些地方不利于社会和谐稳定事件的出现,如失独家庭便是对“一胎化”政策的一种反馈。总之,反馈成为“单独二孩”政策形成的重要评估工具。“一胎化”政策执行过程中出现的负面反馈一方面降低了该政策存在的合法性,另一方面也成为了公众、专家进行问题建构、利益博弈、影响决策理念的有力证据。

涉及生育政策的专家包括经济学家、人口学家等具有该领域专业知识的学者。在“单独二孩”政策形成阶段,专家话语仍被作为一项评估工具,如学者王名、李建新、易富贤等从专业角度论证了调整“一胎化”政策的必要性:易富贤《大国空巢》一书出版;2004年,18位人口专家历时两年完成的一份调研报告《关于调整我国生育政策的建议》提交国家计生委,建议对当时的计划生育政策实施调整。然而,专家这一评估工具在新世纪对生育政策调整理念的形塑力量较弱,这些“专业意见并没有引发太大的回应和反响”[17]。这一现象的产生主要有两个原因:一是政策一旦制定,就存在长期垄断和均衡的稳定存续趋势,既有理念和相关部门利益的固化,也有改革成本、制度惯性等客观因素阻碍政策变迁。因而,当专家理念不同于现有政策所蕴含的理念,其发挥的功效就会降低。二是,进入新世纪,随着各种新兴评估工具的出现,导致仅凭专家评估这一工具的影响力不足以撼动原政策的地位,而引发新政策的制定。

共识性利益表达是“单独二孩”政策制定理念形塑的又一重要评估工具。伴随着公众权利意识逐渐觉醒以及决策体制日渐开放,共识性表达这一评估工具的意义逐渐得到认可,公众的声音在政策过程中逐渐受到重视。因此,共识性表达工具被有意识建设、选择、应用并得到高阶评估。首先,决策者会有意识地了解公众的真实需求和态度,通过释放政策气球的方式探测民意。研究发现,在“单独二孩”政策出台之前,政府就已经开始收集民意和公众态度。其次,公众通过大众传媒平台进行利益表达、表明诉求、政策讨论并提出政策调整建议,主动争取和提升话语权,试图引发决策者的感知和注意。“此阶段,普通公众在政策网络中对信息传递具有更高的控制能力,其联系与纽带作用凸显,有了与政治精英、知识精英、大众传媒进行对话的可能”[14]。随着“反对‘一胎化’政策的力量汇集壮大”[12],公众表达具备共识基础,共识性表达这一评估工具发挥功效,为生育政策顺利变迁创造了坚实的基础。

(6)约束条件:相比于计划生育时代,“单独二孩”政策形成时期政策过程的约束条件有所改变。相较而言,“单独二孩”政策评估工具的种类逐渐增多,可供选择的范围逐渐扩大。共识性表达这一评估工具在“单独二孩”政策形成初期得到重视和应用。首先,相比于“一胎化”政策形成时期相对封闭的决策体制,进入新世纪决策体制日趋开放,这为多元主体参与政策讨论和政策制定创造了空间。其次,互联网普及和发展也为公众利益诉求表达提供了渠道和机会。另外,公众权利意识逐渐苏醒,导致生育权被剥夺、暴力执法等问题发生时能够积极发出声音,提供需求信息,并为政策调整贡献个人智慧。总之,新世纪政策过程约束条件的变动催生出共识性表达评估工具的应用,“共识范围的逐渐扩展也是中国政策过程变迁最重要的特征之一”[9]。互联网和大众传媒的发展,也为焦点事件评估工具的使用提供了保证,当焦点事件发生,舆情得以发酵和传播,公众广泛讨论、发表意见。同时,决策者也能够通过互联网平台和大众传媒收集民意、积极回应,从而及时把握问题走向,更好地处理和解决问题,确保政策往好的方向发展和变迁。

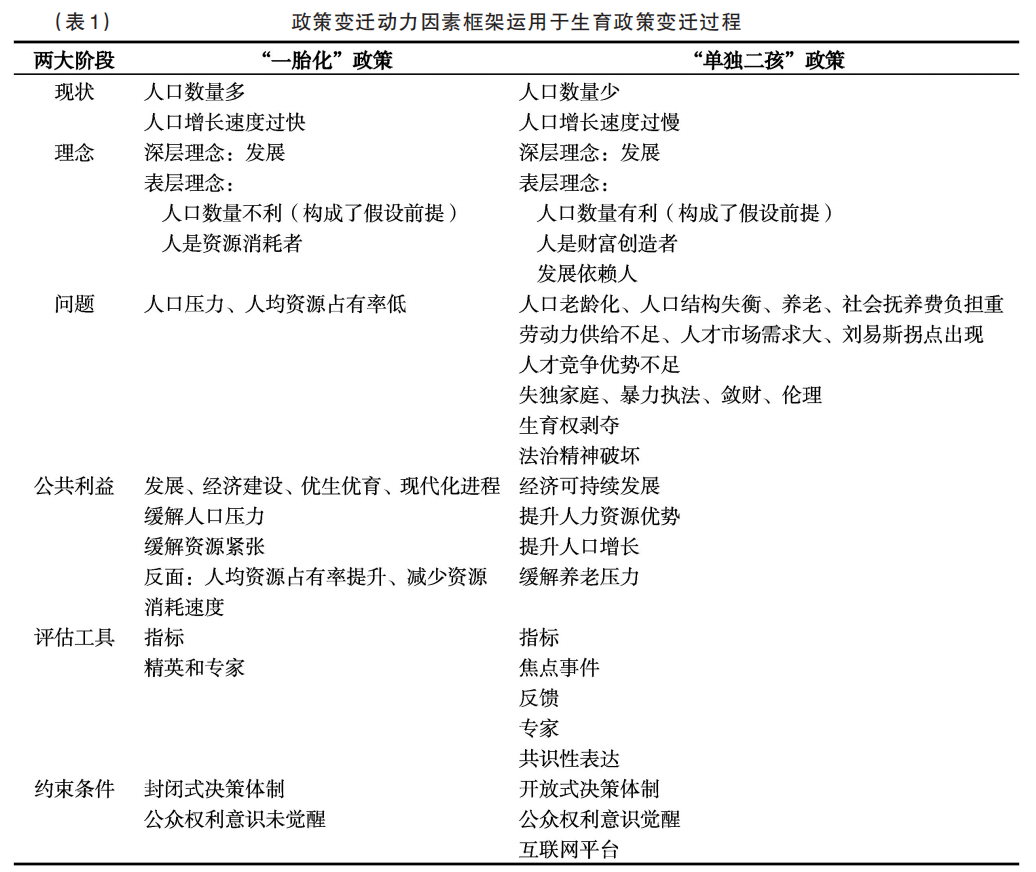

综上所述,本文运用建构的政策变迁动力因素框架,分别对“一胎化”政策和“单独二孩”政策形成解构分析,从现状、理念、问题、利益、评估工具以及约束条件对两阶段政策的形成机制,理念如何借助评估工具在受制于不同约束条件下和利益形成互动关系,将现状建构为问题,进行了描绘和展示,基于此,可将其归纳为表1。

四、结语和启示

影响政策变迁的动力因素非常多,但这些因素存在功能性的差异,本文以决策者的信念体系为切入点,厘清不同动力因素间的关系,构建政策变迁动力因素框架,该框架包含四组变量:公共利益、理念、评估工具和约束条件。其中,公共利益是决定政策变迁的内在依据,因此是决定政策变迁的根本动力因素。由于公共利益具有模糊性、不确定性特征,决策者要结合理念因素对其进行甄别、分析。因此,公共利益很大程度上又是理念建构的产物,理念的内容奠定了政策制定和变迁的整体基调,政策制定过程中的问题建构、方案设计和选择都将在这一基调之下进行。理念具有一定的层次性,可分为表层理念和深层理念,不同层次的理念对政策变迁的影响有所差异。但由于信息差、利益异质性、利益冲突等原因,决策者对公共利益的评估还要借助外在事物作为参考,即评估工具,评估工具的选用会影响决策者对公共利益的判断。同时,约束条件的改变会改变公共利益的取值可能,进而影响政策变迁的结果。

该框架给我们带来几点启示:第一,主客观公共利益的差异为政策变迁创造了空间。公共利益的实现和增进是推动政策变迁的根本因素。在实际情景中,决策者要结合认知、理念并运用一定的评估工具去识别、评判公共利益情况,此公共利益未必准确、符合实际。影响决策者判断的公共利益是主观建构的产物,我们可以将其称之为主观公共利益。与之对应的则是客观公共利益,即实际存在的公共利益。客观公共利益相关度体现了一个社会问题或政策方案能够产生的影响大小。一个社会问题或备选方案和公众的利害关系是既定的,是一种客观存在,属于事实层面的事务。主观公共利益则源于决策者等相关主体在决策中对公共利益建立的认识和评价,具有主观性。主观公共利益和客观公共利益之间可能会存在一定的差距,正是这一差距推动了政策变迁,推动政策变迁的初衷是为了实现更充分的公共利益,当现有政策能够实现的公共利益低于实际能够获得的公共利益时,政策就要发生变迁。因此,从长远角度来说,政策变迁的过程也就是主观公共利益不断向客观公共利益逼近的过程,即公共利益不断增进的过程。同时,我们还可以得出结论:在信息较充分、知识较丰富、评估较科学的情况下,决策者对问题或方案的公益属性的认知结果,即主观公共利益,与客观公共利益的差距不会很大。也就是说,在理论上,客观公共利益的客观性决定了合乎理性和科学的主观公共利益取值将在客观公共利益取值的基线附近波动。第二,评估工具通过影响决策者对公共利益的判断进而驱动政策变迁,不同评估工具的选用会带来不同的决策结果,选取更合适的评估工具能够保证决策的科学性和严谨性,减小主观公共利益和客观公共利益间的差距。因此,评估工具的建设、选择和评估对政策过程的有效运行就显得极为重要。基于此,加强评估工具建设、合理选择及运用评估工具的组合策略是促进决策科学的重要途径。

[参考文献]

[1] 谢明.公共政策导论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[2] 骆苗,毛寿龙.理解政策变迁过程:三重路径的分析[J].天津行政学院学报, 2017, (2).

[3] 李玲玲,梁疏影.公共利益:公共政策的逻辑起点[J].行政论坛, 2018, (4).

[4] 蒋永甫.人类生存困境与政治国家的产生——亚里士多德、霍布斯与马克思国家起源理论比较[J].广西社会科学,2009,(1).

[5] 朱红琼.多任务委托代理下的地方政府行为研究——兼论君主制下激励机制的运行[J].江苏社会科学,2008,(1).

[6] 唐山清.论公共利益与个人利益的辩证关系[J].社会科学家, 2011, (2).

[7] 李文钊.多源流框架:探究模糊性对政策过程的影响[J].行政论坛, 2018, (2).

[8] 李文钊.民主的政策设计理论:探究政策过程中的社会建构效应[J].学海, 2019, (1).

[9] 陈玲,赵静,薛澜.择优还是折衷?——转型期中国政策过程的一个解释框架和共识决策模型[J].管理世界, 2010, (8).

[10] 姚洋.中性政府:对转型期中国经济成功的一个解释.[J].经济评论,2009,(3).

[11] 孙永怡.强势利益集团对公共政策过程的渗透及其防范[J].中国行政管理, 2007, (9).

[12] 李朔严,张克.中国计划生育政策变迁研究(1956—2015)——基于间断均衡模型的视角[J].公共管理与政策评论, 2016, (4).

[13] 薛澜,陈玲.中国公共政策过程的研究:西方学者的视角及其启示[J]. 中国行政管理, 2005, (7).

[14] 陈虹,秦静,潘玉.计划生育政策话语调控——基于共享话语的政策网络分析路径[J].新闻大学, 2017, (2).

[15] 王绍光.补齐思想短板与制度短板[J].决策与信息,2021,(2).

[16] 陈兆旺.堡垒式政策倡议联盟与中国的重大政策调整——基于近年来计划生育政策变迁的分析[J].中国行政管理, 2020, (8).

[17] 薛澜,林泽梁.公共政策过程的三种视角及其对中国政策研究的启示[J].中国行政管理, 2013, (5).

[责任编辑:汪智力 朱苗苗]

On the Dynamic Mechanism of Policy Change: Take Family Planning Policy as an Example

LIU Jiulong, HUANG Junfu

Abstract: There are many dynamic factors that affect policy change. These factors have functional differences and are related to the belief system of decision makers. Taking this as a starting point, the relationship between different dynamic factors can be clarified, and a framework of the dynamic factors for policy change thus can be constructed. The framework includes four groups of variables : public interest, personal viewpoint, evaluation tools and constraints. Among them, the public interest is the internal basis for determining policy changes, and it is also the fundamental driving factor for policy changes ; the decision makers' personal viewpoint can also affect their understanding and construction of public interests, and set the tone of policy change. The evaluation tool is a reference for decision makers to understand the public interest, and is related to their judgment of the public interest. The constraint condition limits the possible value of public interest, and its change will affect the result of policy change. Using this framework to analyze the policy changes of the ' one-child ' and 'two-child' family planning policies, it is found that the differences between subjective and objective public interests create space for policy changes, and the realization and promotion of public interests is the fundamental factor to spur policy changes. At the same time, evaluation tools drive policy change by influencing the decision-makers ' judgment of public interest, and hence reduce the gap between subjective public interest and objective public interest.

Keywords: policy change; dynamic factors; national governance; public interest; evaluation tools; family planning policy

[收稿日期] 2022-08-27

[基金项目] 本文系2020年度上海市哲学社会科学规划社会主义发展史研究委托课题“作为制度的社会主义——社会主义何以能够实现”(编号:020WXC003)成果。

[作者简介] 刘九龙(1996-),女,安徽六安人,东华大学人文学院硕士研究生;黄军甫(1963-),男,河南平顶山人,东华大学人文学院教授,硕士生导师,主要从事政治学、比较政治制度、国际政治研究。